研究ハイライト

深発地震の発生メカニズムを高温高圧下での地震発生モデル実験により提案(2022.9.16)

研究のポイント:

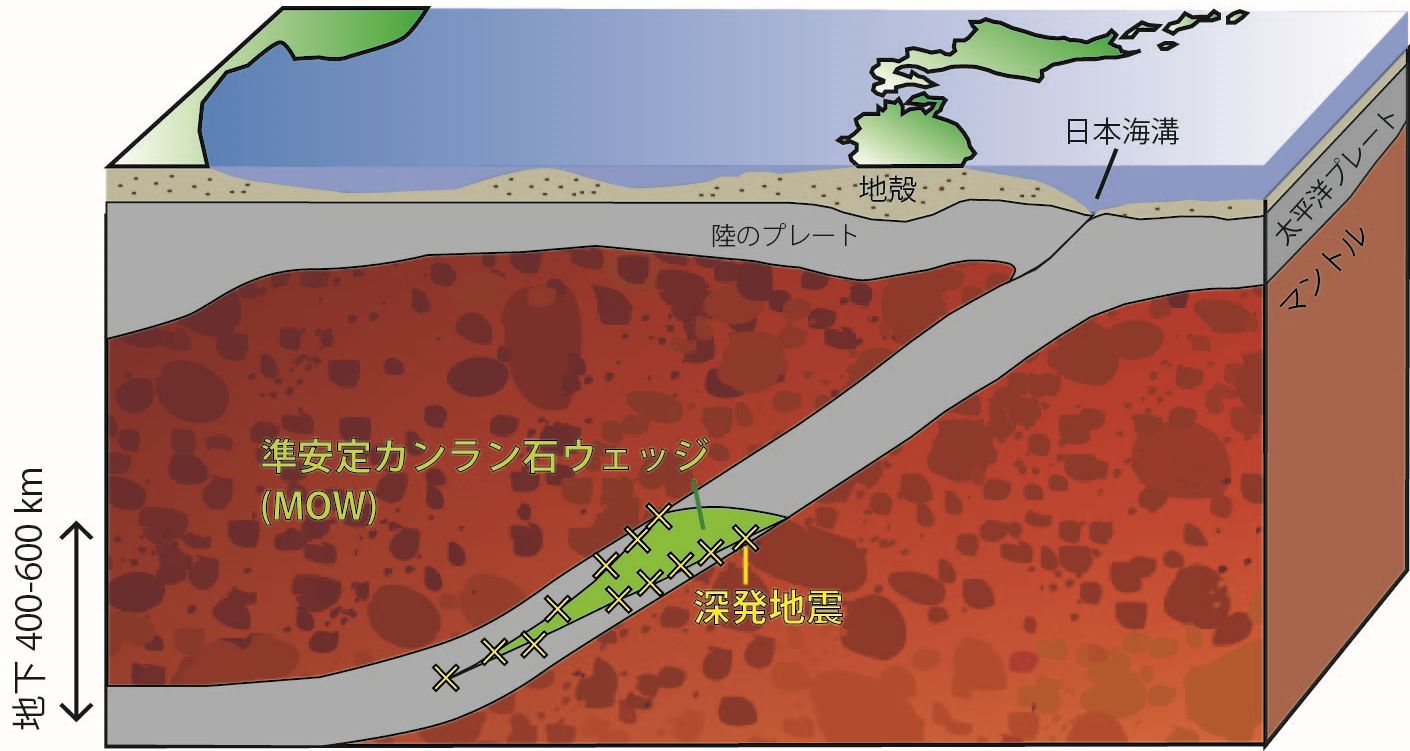

・「深発地震」は地上に多大な被害を引き起こすこともあるが、その発生メカニズムはよくわかっていなかった。

・世界で初めて深発地震が発生する深さ約470kmまでの圧力(約16万気圧)条件下で、マントル鉱物(カンラン石)が変形・破壊する様子を、X線その場観察と微小破壊に伴う超音波(AE)測定により捉えた。

・この結果、特定の温度でカンラン石がナノ粒子化し、断層すべりを引き起こし、深発地震発生に至ることがわかった。また断層面では、2000℃をはるかに越える極めて高い温度が発生したことも確認された。

・深発地震は、準安定的に存在するカンラン石がナノ化する、沈み込むプレートの特定の場所でのみ発生することが示された。

愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センターの大内智博准教授、入舩徹男教授と高輝度光科学研究センターの肥後祐司研究員らの研究チームは、今まで不明だった深さ400~600kmで発生する「深発地震」の発生原因の解明につながる実験に成功しました。

深発地震が発生する地下条件に相当する高温高圧下での地震発生モデル実験によって、特定の温度(850℃周辺)のみにおいてカンラン石のナノ粒子化が進行し、このナノ粒子層への変形エネルギーの集中と部分的溶融が起きる結果、深発地震に至ることを明らかにしました。

本研究の結果は、長年謎に包まれていた深発地震の発生メカニズムの有力な説明になるとともに、深発地震の発生がプレート深部の特定の場所(「準安定カンラン石ウェッジ(MOW)」と呼ばれる領域の表面付近)に限定されることを意味しています。今後、そのような領域を継続的に監視することによって、深発地震の発生場所・発生頻度・規模などをモデル化するための手掛かりが得られるものと期待されます。

本研究成果は、英国の科学雑誌「Nature Communications」に9月15日に掲載されました。(大内智博)

read more

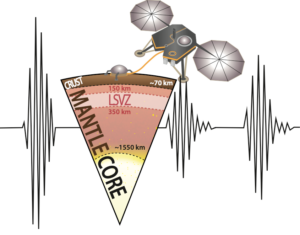

弾性波速度測定により明らかとなった火星上部マントルの地震波低速度領域の存在(2021.10.12)

愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センター(GRC)とフランスの宇宙物理学研究所(IMPMC)の共同研究により、火星マントルの深さ150~350 kmにおいて、地震波の低速度領域が存在することが示唆されました。本研究で発表された実験結果はInsightミッションによる最新の観測結果とも調和的であり、火星マントルを構成する鉱物や内部構造を理解する上で重要な手がかりを提供します。

2018年末に火星に着陸して以来、Insight(Interior exploration using Seismic Investigation, Geodesy and Heat Transport)は火星における地震活動(火震)を観測し続けています。探査機に搭載された地震計はこれまでに600を超える火震を記録し、そのうち60個以上は観測地点より遠く離れた位置で起こった火震であると解釈されています。こうした遠く離れた位置で起こった火震のうち、10個ほどの記録は火星内部に関する情報を我々にもたらしました(Knapmeyer-Endrun et al., Science 2021; Khan et al., Science 2021; Stähler et al., Science 2021)。火震観測により得られた火星内部を伝わるP波(縦波)およびS波(横波)速度から火星内部構造をより詳細に理解するには火星マントルと同じ高温高圧条件下における鉱物およびその集合体である岩石物質の物性に関する知見が必要です。しかしながら、火星マントル構成物質の物性、とくに高温環境下における弾性波速度測定はこれまで報告されていませんでした。

そこで、Insightミッションに関わるIMPMCの研究者らはまず、火星マントルで安定な鉱物相関係に関する研究を行いました。具体的にはレーザー浮遊炉を用いて火星マントルで考えられる酸化還元条件下でガラス出発試料を合成しました。合成したガラス出発試料はマルチアンビル高圧発生装置を用いて加圧・昇温され、火星マントルの高温高圧環境を再現した室内実験により、模擬火星マントル物質を合成しました。その結果、先行研究では報告例のない酸化的な3価鉄に富むマグネタイトという鉱物が火星マントルで安定である可能性が示唆されました。

合成した模擬火星マントル物質のP波、S波、そして密度測定はGRCとIMPMC共同で、GRCの先進超高圧科学研究拠点(PRIUS)設備および放射光施設SPring-8のビームラインBL04B1を利用することで行われました。得られた実験データを基に、GRC-IMPMCの研究者グループは火星マントルの地震波速度および密度プロファイルを提案することができました。こうした結果は今後、Insightで得られた火震観測を解釈するための指針となります。とくに、火星マントルで予想される地温勾配では、深さ150~350 kmにおいて、温度に起因するP波およびS波速度の低下が明瞭に生じることが示唆されました。この地震波速度の低下はS波でとくに大きく、火星マントル浅部では圧力に起因する地震波速度上昇の効果を上回ることがわかりました。また、興味深いことに、こうしたS波の低速度領域は熱力学モデルから予想される鉱物組成に依らないことも明らかとなりました。こうした発見はInsightミッションから得られた最新の観測結果と調和的であり、今後の火星マントル構造およびダイナミクスの理解にさらなる制約を与えることが期待されます。本研究の成果は9月21日付で学術誌Geophysical Research Lettersに掲載されました。(Steeve Gréaux)

read more

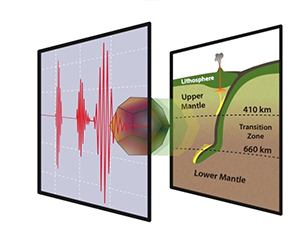

メジャーライトの高温高圧実験に初めて成功(2021.8.25)

研究のポイント:

・マントル主要構成鉱物の一つであるメジャーライト(MgSiO3)の地震波伝播速度を18万気圧1700℃の高温高圧条件下で測定成功

・マントルのガーネット中にメジャーライト成分が増えていくと物質は弾性的に柔らかくなる。

・メジャーライトの存在は、マントル遷移層上端の410km付近の地震波伝播速度の観測値を鉱物学的に説明するとともに、下端の660km付近に関してはメジャーライトではなくカンラン石高圧相やCaSiO3成分の影響

愛媛大学などからなる研究者グループは、超高温超高圧の状態において、地球を構成するザクロ石の一種であるメジャーライトと呼ばれる鉱物の超音波伝播速度の測定実験に成功しました。この実験は、地球のマントル遷移層(地球の表面の下、深さ410 kmから660 kmの領域)の底に相当する、約18万気圧、1700℃の超高温超高圧の条件下で行われました。その条件下でのメジャーライトの測定実験は今まで行われていませんでした。今回の実験成功により、いまだに明確な解明がなされていないマントル遷移層の鉱物組成の推定に重要な手がかりが得られました。マントル遷移層の上端である深さ410km付近における地震波速度の観測値については、ザクロ石に含まれるマグネシウムやアルミニウムの割合によって説明できる可能性があります。一方、地表下560kmより深部のマントル遷移層については、それだけでは観測値が説明出来ず、マントルにおける物質の循環や混合といったダイナミックな挙動が影響しているかも知れません。

(Steeve Gréaux)

read more

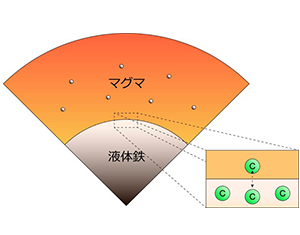

地球や月といった天体のマントルに含まれる炭素量はどのように決まったのか?(2021.6.1)

高圧下における液体鉄-マグマ間の炭素分配実験

火山ガスによって地球のマントルから表層に供給される炭素は生命の起源と進化を育む惑星表層環境の形成・維持に重要な役割を果たしています。しかしながら、地球をはじめとした岩石天体のマントルに含まれる炭素量がどのように決定されたのか、という点についてはいまだに良く理解されていませんでした。

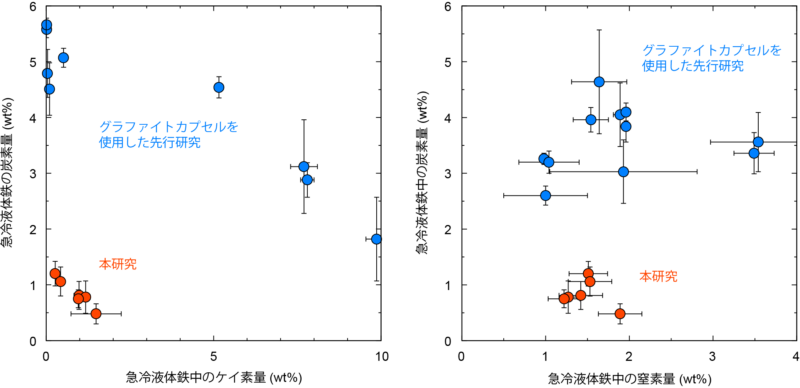

本研究では惑星の材料物質と考えられているコンドライトと似た組成の試料を用いた高圧実験を行い、分化した液体金属核と溶融マントルを持つ微惑星環境を再現し、マントルに分配される炭素量の見積もりを行いました。その結果、溶融マントルには飽和に近い量の炭素が分配されることを明らかにしました。さらに、マグマの炭素溶解度は地球や月といった天体のマントルで推定されている炭素量と良く一致し、地球や月のマントルに含まれる炭素量を説明するうえで核形成後に炭素に富む天体が降着させる必要がないことを明らかにしました。

(桑原 秀治)

read more

地球深部に存在する太古のヘリウムの貯蔵庫(2021.5.2)

地球形成時に捕獲された始原的な希ガス(ヘリウム)が中心核に貯蔵されている可能性

・ヘリウムなどの希ガス元素は、他の物質との反応性が極めて低い。また揮発性が高く気体になりやすいという性質を持つ。ヘリウムの同位体(3He)は宇宙誕生時のビッグバンにより生成され、地球形成時に原始地球に捕獲された星雲ガスの名残である。

・3Heはハワイなどの海洋島火山の岩石中に多く含まれているという特徴がある。このことから、3Heは地球内部のどこかに長期間貯蔵されており、ホットプルームの上昇に伴って少しずつ地表にもたらされていると考えられている。地球誕生から今日に至る極めて長い期間、ヘリウムが地球内部のどこに貯蔵されてきたのかは不明ある。

・量子力学に基づく第一原理計算という高精度シミュレーションを行った結果、ヘリウムは地球深部の温度圧力条件においても、液体鉄にわずかに溶け込むことが分かった。この結果から、地球中心核が3Heの貯蔵庫である可能性が高いという結論が導かれた。

(土屋 卓久)

read more

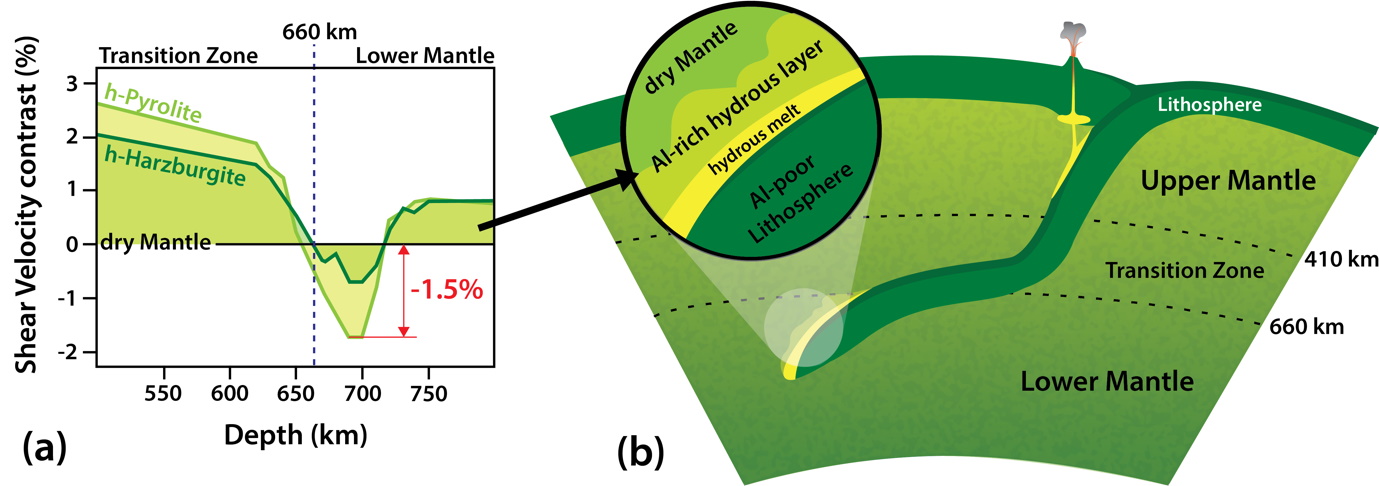

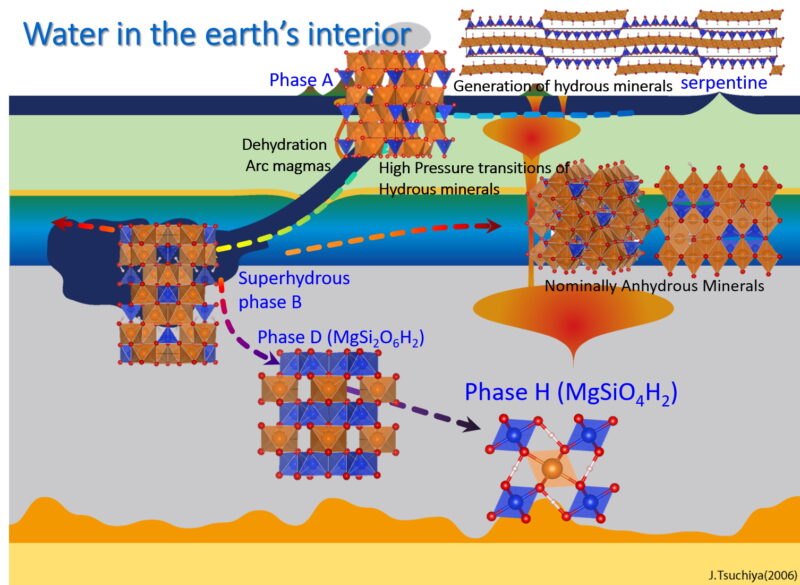

含水鉱物の高温高圧実験と地球深部への水の輸送(2020.12.1)

マントル遷移層の底(深さ約660 km)の圧力である22万気圧の高圧力下において、含水鉱物の一種であるアルミニウムに富んだD相の超音波伝播速度を測定しました。地球のプレート沈み込み帯の下では、しばしば地震波S波の伝播速度異常が観測されます。この伝播速度異常は、下部マントル最上部まで沈み込んだ、部分溶融リソスフェアの再結晶で生成されたアルミニウムに富んだD相の存在のためであることが、今回の測定によって示唆されています。アルミニウムに富んだD相による下部マントルへの水の運搬は、地球内部のダイナミクスに重要な役割を果たしています。それは、水(水素)は、弾性、レオロジー(物質の流動)、電気伝導度、溶融温度などのマントル鉱物の物理的・化学的特性に大きな影響を与えるからです。(Steeve Gréaux)

read more

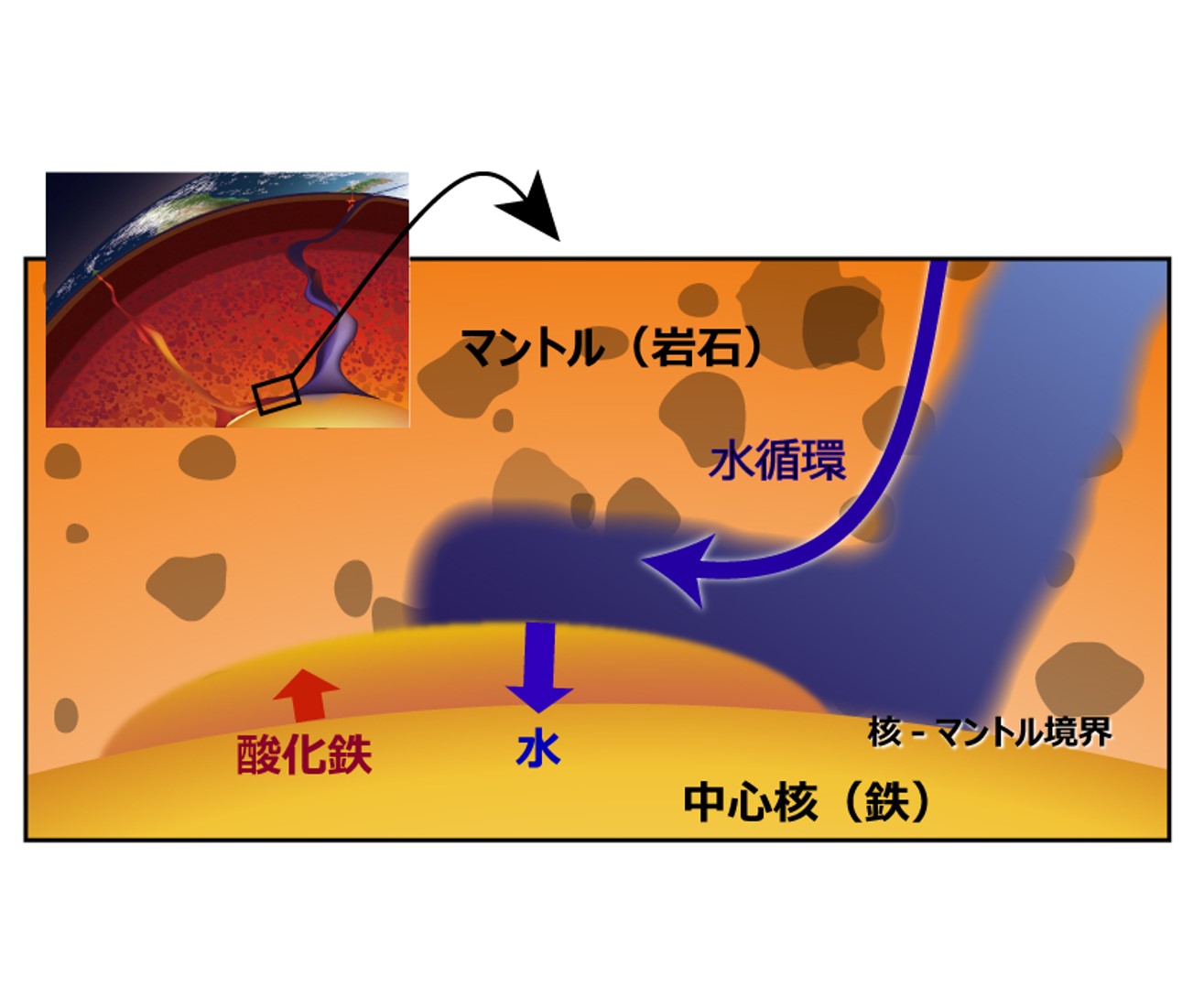

地球中心核へ運ばれた水の挙動-中心核の表面のさび-(2020.10.2)

愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センターの西真之准教授と東京大学の桑山靖弘助教らの研究グループは、超高温高圧下で進行する水と金属鉄の化学反応を詳細に調べ、金属鉄の表面に「さび(酸化鉄)」が生成されることを明らかにしました。湿度の高い環境下では、金属が容易にさびる(酸化する)ことが知られており、これは金属表面の物理的性質を大きく変化させます。本研究では、地球内部の高温高圧下でも水と金属鉄との化学反応に伴う酸化鉄の形成が起こることを確認しました。このことは、地球内部を循環する水が、金属鉄から成る地球中心核の表面に酸化鉄つくることを示唆します。本研究結果は、地球内部の対流運動や中心核―マントル境界の性質、地震波異常の起源などを知るうえで重要な知見となると期待されます。(西真之)

read more

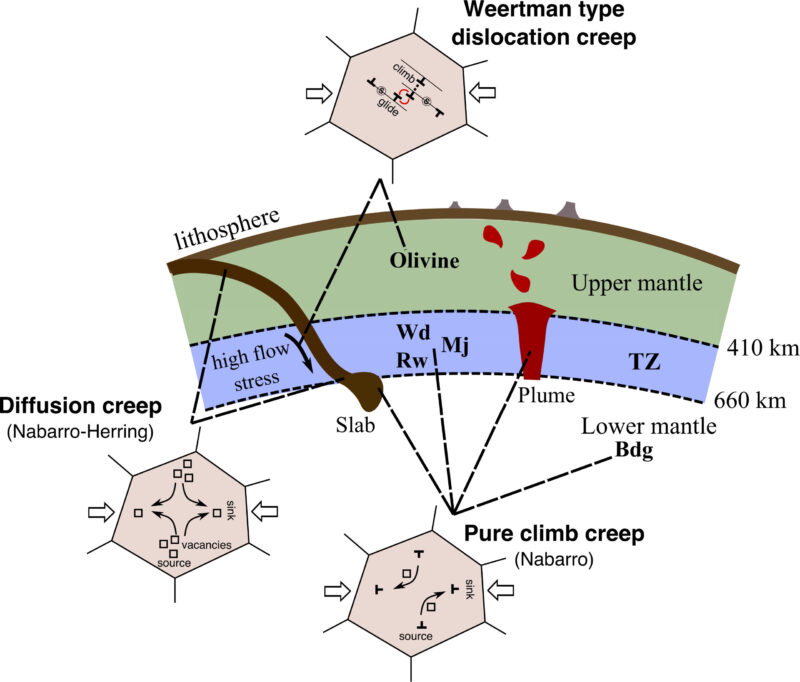

地球のマントル遷移層はどのように変形するか?(2020.7.29)

愛媛大学とフランス・リール大学の研究者の共同によるこの研究は、地球の地下410~660kmのマントル遷移層の変形に関するもので、Earth and Planetary Science Letters誌に最近発表したものです。この研究では、マントル遷移層の主要鉱物であるウォズレアイト、リングウッダイト、メジャーライトガーネットのレオロジー(物質の変形や流動に関する性質)を精確に再検討するために、転位滑りの理論数値計算と原子拡散実験を組み合わせて、塑性特性のモデリングを行いました。(Sebastian Ritterbex)

read more

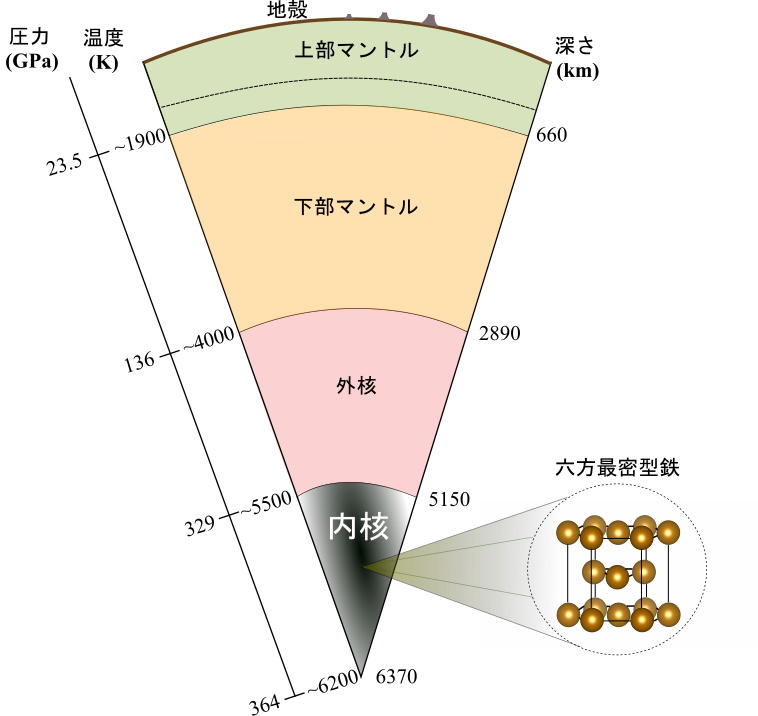

地球内核は本当に異常な回転運動や水平運動をしているのか?(2020.4.14)

量子力学に基づき原子間に働く力を高精度で求めることが可能である第一原理計算法に基づく鉱物物性理論シミュレーションは、実験が困難な条件において物質の性質を研究するために非常に有力な手段です。愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センターのセバスチャン・リッターベックス研究員と土屋卓久教授は、この手法を地球内核に対応する超高温超高圧条件における六方最密型鉄に適用し、鉄の原子拡散挙動及び粘性率の理論予測を行いました。その結果、これまで地球物理学的に提案されてきた、内核がマントルとは異なる自転速度を有するというモデルや水平運動をしているとするモデルを否定します。このことから内核で観測される地震波速度の異方性は、対流運動により生じる固体鉄の結晶方位の配向が原因である可能性が高いと結論付けられます。(土屋 卓久)

read more

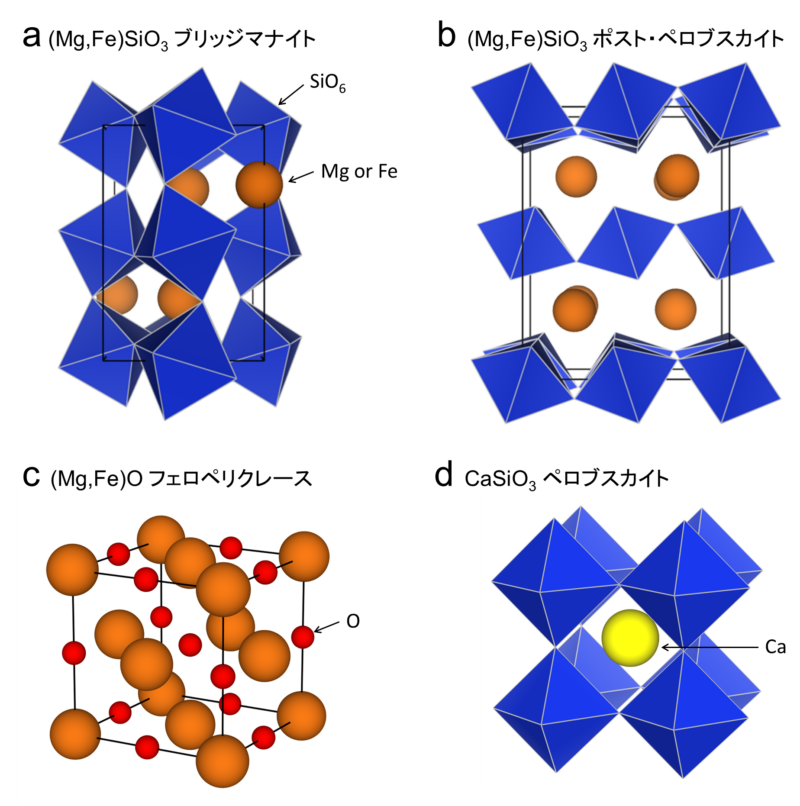

地球下部マントル鉱物の第一原理シミュレーション(2020.3.03)

地球深部マントルの主要構成鉱物と考えられている(Mg,Fe)SiO3ブリッジマナイト(Brg)、その高圧相のポスト・ペロブスカイト(PPv)、CaSiO3ペロブスカイト、(Mg,Fe)Oフェロペリクレース

愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センター数値計算部門の土屋卓久教授、土屋旬准教授、出倉春彦講師、Sebastian Ritterbex研究員は、地球深部マントルの主要構成鉱物と考えられている(Mg,Fe)SiO3ブリッジマナイト(Brg)、その高圧相のポスト・ペロブスカイト(PPv)、CaSiO3ペロブスカイト、(Mg,Fe)Oフェロペリクレース、その他含水鉱物の高精度計算機シミュレーション及びそのための手法開発において数々の成果をあげてきました。これにより地球下部マントルの物質構成やマントル深部で安定となる新たな高圧鉱物相に関して新たな発見や知見が得られました。(土屋 卓久)

read more

惑星形成期における核-マントル間の炭素分配(2020.2.18)

惑星形成期ではその集積過程でマグマの海が形成され、不混和相である金属核とマントルとが分離したと考えられています。核-マントル分離の際、炭素は非常に鉄と結びつきやすい元素であるためマントルに残る炭素は材料物質に比べて非常に少ないと考えられています。したがって、地球上の大気と生命を形成する炭素のほとんどは、核形成後に炭素に富んだ天体によって運ばれたと考えられていました。 しかし、新らたに行われた高圧実験は、以前の研究が核へ分配される炭素量を過大評価していた可能性があることを示しています。(桑原 秀治)

read more

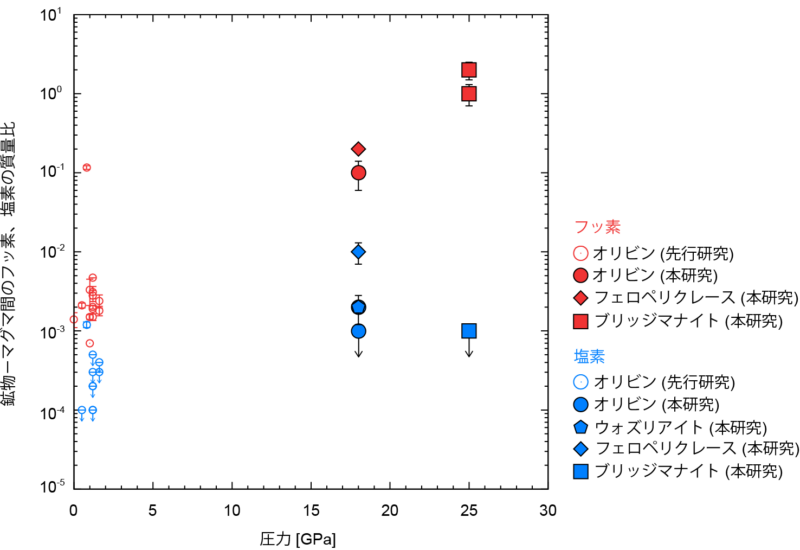

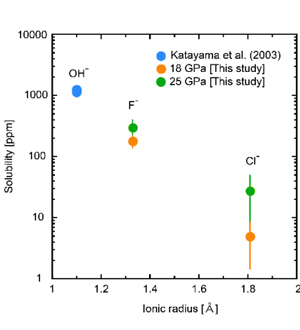

地球のフッ素、塩素の量はどのように決まったのか?(2020.2.18)

地球や火星、金星といった惑星はコンドライトと呼ばれる太陽系内の始原的物質から作られたと考えられています。 しかし、地球化学的研究により、地球マントルのフッ素や塩素などの揮発性元素の相対存在量は、コンドライトと一致しないことが示されています。 地球形成過程を模擬した高圧実験は、地球形成期に生じたマグマオーシャンが固化していく過程で鉱物-マグマ間でフッ素と塩素の分別が起こり、非コンドライト的な地球のF/Cl比が説明できることを示唆しています。(桑原 秀治)

read more

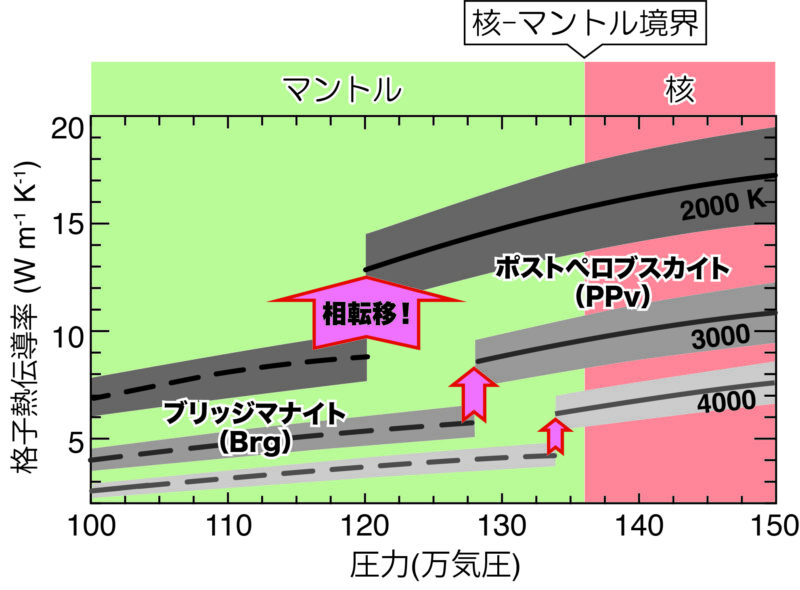

地球最深部マントルの熱輸送特性(2020.1.20)

愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センターの出倉春彦講師・土屋卓久教授は,地球深部マントルの主要構成鉱物と考えられているMgSiO3ブリッジマナイト(Brg)およびポストペロブスカイト(PPv)の格子熱伝導率(κ)をコンピューターシミュレーションに基づき決定し,Brg-PPv相転移に伴いκが増加することを発見しました。このことは,Brg-PPv相転移境界が格子熱伝導率の境界でもあることを示しています。また,最深部マントルの熱輸送特性へのPPv結晶の選択的配向による影響は小さいことも明らかにされました。(出倉春彦)

read more

地球マントルにおける水循環(2020.1.15)

第一原理計算による含水鉱物H相の分解相境界の決定

含水H相は地球深部において沈み込むプレート中に存在し、下部マントルへ水を運搬する重要な鉱物であると考えられている。このH相は下部マントル中部以深の超高圧下で分解し、水を放出すると予想されていた。しかし、その分解する温度や圧力についてはこれまで正確に決定できていなかった。この研究ではH相が分解する温度圧力条件を量子力学に基づく第一原理電子状態計算法を用いて決定した。その結果H相は温度1000 K(ケルビン)では60 GPa (ギガパスカル=109 パスカル)で分解することが示された。すなわち、沈み込むプレート中の含水H相による水の運搬は地球の深さ1500kmで終焉することを示している。(土屋 旬)

read more

下部マントル最上部に玄武岩質の物質(2019.12.25)

超高圧高温実験によって、地球マントルの重要構成鉱物の一つであるカルシウムペロブスカイトの精密な弾性波速度測定に成功しました。その結果、沈み込むプレートの海洋性地殻は、上部・下部マントルの境界である深さ660㎞の不連続面上部に溜まることが示唆されました。(スティーブ グレオ)

read more

惑星深部の超高圧環境に耐える新しい含水鉱物(2019.11.28)

水素は宇宙で最も豊富に存在する元素であり、その特性は惑星内部の構造や進化に多大な影響を及ぼしていると考えられています。愛媛大学GRCの西真之講師、土屋旬准教授、東京大学の桑山靖弘助教は、高圧実験と理論計算に基づき、水酸化アルミニウムが約190万気圧の高圧下で新しい高圧相に相転移することを初めて明らかにしました。本研究結果は、天王星などの氷惑星や太陽系外のスーパーアースの内部構造や水の分布を考えるうえで重要な知見となると期待されます。(西 真之)

read more

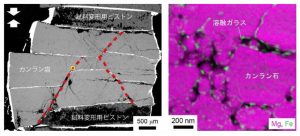

実験で探る深発地震の発生メカニズム (2018.6)

私達が住む地表のプレート(厚さ約60キロメートル)はゆっくりと流れるマントルに浮いているため、マントルの流れと一緒にプレートも移動します。プレート同士が衝突したり、地下深くへ沈み込む過程で地震が発生します。稍深発地震及び深発地震はそれぞれ深さ50~300 km及び300 km以深のプレート内部で発生する地震です。地表付近で起きる浅い地震の発生原因は既存の断層がすべることですが、深さ50 km以深では圧力が高いために断層すべりは阻害されてしまいます。そのため、稍深発・深発地震の発生原因は単なる断層すべりでは説明がつきません。これまで、地球深部水の存在や高圧力によるカンラン石(プレートの主要構成鉱物)の結晶構造変化が断層すべりを引き起こして稍深発地震及び深発地震に至っているのではないか、とする仮説が支持されてきました。しかし、これらの仮説を実験的に証明することは容易ではありません。深さ50 km以深に相当する高圧力(1.5万気圧以上)下において岩石試料を変形・破壊させるのには高度な技術が要求される上、岩石試料内に断層が形成される過程にて発生する“ミニ人工地震”(専門用語でアコースティック・エミッションと呼ばれる音波のこと)を測定するにはさらに高度な技術が要求されます。その技術の実用化に成功しているのは世界中でも2グループ(英国の研究グループ及びフランス・米国の国際共同研究グループ)に限られていました。そのような状況の中、私は産業技術総合研究所の雷氏の協力を得ながら、高圧力下における『アコースティック・エミッション』測定のための技術開発を進めてきました。その結果、深さ50 km以深のプレート内の温度圧力条件下においてアコースティック・エミッションを測定することが可能となりました。この測定技術は大型放射光施設SPring-8の高温高圧ビームラインにおいて放射光実験技術と組み合わせることもできます。強力な放射光を用いることで、高温高圧下にて岩石試料中に断層が形成される様子を“その場”で観察したり、試料にかかる応力を測定することが可能です。稍深発地震が特に多発する深さ50~100 kmのプレート内部に相当する温度圧力条件下(600-900℃、1.5-3万気圧)でカンラン岩の変形実験を行ったところ、カンラン岩が比較的速い変形をする際に限り、変形のエネルギーが岩石の脆弱層(微細鉱物粒子からなる)に局所集中し、瞬間的にその部分が1840℃もの非常に高い温度に達することで岩石が溶融し(図)、それに伴う岩石強度低下の結果として断層形成に至ることが明らかとなりました。このような現象は理論的に予測されていたほか、天然の岩石には地震の際に生じた溶融の痕跡であるシュードタキライトも多く見つかっています。これらの先行研究との一致は、変形エネルギーが一部に集中して岩石が溶融することで稍深発地震が発生するとする今回の実験結果の正当性を裏付けています。

しかし、深発地震発生の謎に実験的に迫っていくには、未だに技術的な壁があります。深さ300 km以深に位置する深発地震発生場の圧力(> 10万気圧)にて岩石試料を変形させるには、その試料のサイズは直径及び長さが1mm程度の円柱となってしまいます。これは、より高い圧力を発生させることと引き換えに試料サイズが小さくならざるを得ないためです。そのような微細な試料から発生するアコースティック・エミッションは非常に微弱であるため、検出は困難を極めます。今後も技術開発を継続して行っていくことで、この技術的課題を克服するとともに、実験を通して深発地震の発生メカニズムの謎を解明していくことを目指します。(大内智博)

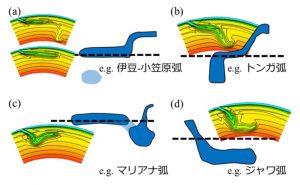

数値シミュレーションによるスラブの挙動解明 (2018.6)

近年の地震波トモグラフィー研究 (例えばFukao and Obayashi, 2013) により、沈み込むプレート (スラブ) は沈み込み帯ごとに異なる描像を示すことが明らかにされている。その例として深さ660 km付近の上部-下部マントル境界で水平に横たわり停滞するもの (いわゆる「スタグナントスラブ」) や境界を突き抜け下部マントルにまで到達するものなどが挙げられる。さらに、同一スラブの沈み込みについても、伊豆・小笠原弧では水平に横たわるスラブ形態が観測される一方、マリアナ弧では下部マントルに崩落するスラブ形態が観測されるなどスラブ形態の弧に沿った変遷が確認されている。そこで本研究では、2次元円環状モデルを用いた系統的な数値シミュレーションにより、多様なスラブの挙動の再現とそれらの発現する条件の調査を行った。また、再現できたスラブ挙動を地震波トモグラフィーによる観測と比較することによって、スタグナントスラブの形成や崩落について議論した。本研究では外径6400 km、内径4400 kmの2次元円環の8分の1に相当するモデル領域内において、冷たいスラブの沈み込みと海溝後退の動きによって駆動されるマントル物質の熱対流を考える。地表面では「海溝」より左側に海洋プレート、右側に大陸プレートを設置し、それぞれに速度を与えて運動させる。海洋プレートの沈み込みは、最大深さ400 kmまで「海溝」から右斜め下方に延びる「流路」に沿って低温の流体を流し込むことによってモデル化している。ここでは、負のクラペイロン勾配・上部-下部マントル間の粘性ジャンプ・海洋プレートの速度・大陸プレートの速度を変更パラメータとして系統的なシミュレーションを行い、各条件下でのスラブの挙動を調べた。海溝後退速度については、時間的に不変であると仮定する場合と時間変化を仮定する場合の両方を考慮した。変更パラメータを幅広く変化させ、系統的なシミュレーションを行った結果、変更パラメータの組み合わせによって、地震波トモグラフィーで観測されるスラブの多様さを十分網羅しうる様々なスラブ形態の再現に成功した。発現したスラブの挙動は (i) 下部マントルへ即座に「貫入」、(ii) 660 km付近で「蓄積」、(iii) 660 km上に「浮揚」、(iv) 660 km付近で水平に横たわるように「停滞」、(v) 660 km付近で「停滞」し下部マントルへ「崩落」の5タイプに分類でき、このうち、観測されるスタグナントスラブの特徴をよく再現するタイプは (iv) と (v) であった。スラブの停滞から崩落に至る挙動に注目すると、海溝後退速度が時間的に不変であるという仮定のもとでは、下部マントルへの崩落を経験しないもの (図a)、もしくは、スラブの先端から下部マントルへ崩落するもの (図b) が再現できた。地震波トモグラフィーによる観測結果と比較すると、前者は伊豆-小笠原弧、後者はトンガ弧で観測されるスラブ形態に類似している。さらに、海溝後退速度に時間変化を仮定した場合には、スタグナントスラブの折れ曲がり部分からの下部マントルへの崩落 (図c) やスラブ崩落後の660 km 以深での停滞 (図d) など、海溝後退速度が時間的に不変であると仮定した場合にはみられなかったスタグナントスラブの崩落様式が再現できた。このうち前者はマリアナ弧、後者はジャワ弧で観測されるスラブ形態をうまく説明できる。

本研究の結果より、海溝後退の有無やその速度の時間変化が、スタグナントスラブが形成されるかどうか、さらにはスタグナントスラブが下部マントルへどう崩落するかを支配する最も重要な役割をもつ可能性が示唆される。(土田真愛(D1))

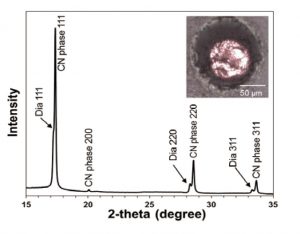

ダイヤモンド近縁構造を持つ窒化炭素相の合成 (2018.1)

物質科学において超硬度材料は主要なメインテーマのひとつであり、立方晶窒化ホウ素をはじめとした様々な材料が開発、合成されている。一般にダイヤモンドは天然で最も硬い物質であると知られているが、近年ではこれを超える硬度を持つ材料の開発が特に進んでいる。中でも窒化炭素はダイヤモンドを凌ぐ体積弾性率を有することが第一原理的に予測されている(Liu & Cohen, 1989)。現在までCVD法や衝撃圧縮法、静的圧縮法などによるさまざまな実験的合成が試みられてきたが、依然として「夢の物質」のままである。1気圧下ではグラファイト型窒化炭素がエネルギー的に最も安定な構造とされ、超硬度窒化炭素相の出発物質の有力候補とされてきた。このグラファイト型窒化炭素については、前述の出発物質としての用途だけでなく、光触媒や半導体としての応用が期待されるため、その合成手法について数多くの報告がなされている。しかし、FT-IRなどの分析からそのほとんどが水素を含むものとなっており、実際それを出発物質に用いた実験では、広い高温高圧領域でC2N2X(X=NH,CH2)の組成を持つC-N-H 3成分系の化合物が安定であることがわかっている(Kojima & Ohfuji, 2013)。このように、出発物質に水素を含む限り、含水素窒化炭素相は広い温度圧力領域および化学組成において安定である可能性が高い。最近になって、グラファイトと液体窒素を高温高圧環境下において直接反応させることで、直方晶構造を持つ純粋な窒化炭素相が世界で初めて合成された(Stavrou et al., 2016)が、残念ながら同相は常圧には回収不可能であった。材料科学への応用を踏まえた場合、常圧へ回収可能な相であることは非常に重要である。そこで、本研究では水素を含まない出発物質であるテトラシアノエチレン(TCNE、組成式:C6N4)を用いて、DAC中で超硬度かつ減圧回収可能な新規窒化炭素相の合成を目指した。

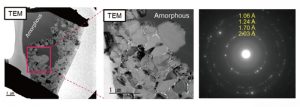

TCNEは13 GPaより高圧条件では重合化によりアモルファス化し、光学的にも不透明となるため、レーザー吸収体は用いずまた圧媒体も用いていない。SPring-8およびPhoton Factory放射光ビームラインによるその場X線観察の結果、50 GPa以下の圧力条件では出発物質であるTCNEはレーザー加熱中にダイヤモンドと窒素に分解した。一方で、53 GPaにおける加熱中に瞬間的に温度が上昇する「フラッシュ」が起き、直後のX線回折パターンにおいてダイヤモンドと複数の新規相由来と考えられるピークが出現した。この相は1気圧へ減圧回収が可能であり、回収後のX線回折パターンから、得られた新規相はダイヤモンド近縁構造を持つ面心立方晶構造で、a= 3.5124 (2) Åの格子定数を持つことがわかった。回収された試料はクロスセクションポリッシャーを用いて試料断面を切り出し、FIBを用いてTEM観察用薄膜を作製した。TEMによる微細組織観察の結果、新規相は粒径数百nmの粒子から構成され、そのほぼすべてで双晶が見られた。電子線回折による逆格子パターンから候補となる空間群が5つのF格子に絞られたが、それらは消滅則が全て等しくATEMによる更なる絞り込みは難しい。また、STEM-EDSによるCN比定量分析結果から、新規相のCN比がおよそ3:2であることがわかり、このような比を持つ相は出発物質であるTCNEを除けば理論および実験報告においてもなされていない。今後は理論計算を含めた構造調査を検討している。また、非静水圧下ではあるが、新規相の体積の減圧挙動とダイヤモンドの体積の減圧挙動を比べると、ほぼ同様の傾向を示したことから、今回得られた新規相はダイヤモンドに匹敵する硬度を持っていることが期待される。 (小島洋平)

Development of an externally heated lever-type diamond anvil cell (2018.1)

Recent advances in high-temperature and high-pressure technology give an opportunity to observe and analyze fluids, melts and minerals in situ, directly at the pressure and temperature conditions of interest. Diamond anvil cell technique, which provides optical and spectroscopic access to the sample through transparent diamond anvils, is widely used for this purpose. In this work, we designed an external heating system, which is compatible with a lever type diamond anvil cell (Whale cell) and suitable for experiments at simultaneous high temperatures and high pressures. An external metal wire heater was placed in the central part of the diamond anvil cell and provided effective heating of the metal gasket, containing sample, while the temperature of the backside of diamond anvils was kept low enough to avoid their graphitization. Temperatures exceeding 850℃ at pressures above 6 GPa were achieved with this heating system without any substantial damage to the anvils.

Recent advances in high-temperature and high-pressure technology give an opportunity to observe and analyze fluids, melts and minerals in situ, directly at the pressure and temperature conditions of interest. Diamond anvil cell technique, which provides optical and spectroscopic access to the sample through transparent diamond anvils, is widely used for this purpose. In this work, we designed an external heating system, which is compatible with a lever type diamond anvil cell (Whale cell) and suitable for experiments at simultaneous high temperatures and high pressures. An external metal wire heater was placed in the central part of the diamond anvil cell and provided effective heating of the metal gasket, containing sample, while the temperature of the backside of diamond anvils was kept low enough to avoid their graphitization. Temperatures exceeding 850℃ at pressures above 6 GPa were achieved with this heating system without any substantial damage to the anvils.

This new externally heated diamond anvil cell was successfully applied for in situ Raman spectroscopy and visual observations of C-O-H samples under upper mantle conditions. It can also be used for in situ infrared spectroscopic measurements. In the studied system, stability of the solid phases was confirmed at high pressures and drastic changes of their spectroscopic features were observed with increasing temperature.

Our future work will aim to further extend experimental pressure and temperature conditions by replacing the single-crystal diamond anvils with nano-polycrystalline diamond anvils. Nano-polycrystalline diamonds show an order of magnitude lower thermal conductivity (Ohfuji et al., 2010), which will reduce the heat transfer from the culet to the table of the diamond anvils and the risk of graphitization at high temperatures. On the other hand, nano-polycrystalline diamonds show higher resistance to thermal stress at high pressures (Sumiya and Harano, 2012), and their application will ensure constant pressure generation without breakage at the highest experimental conditions. (Nadezda Chertkova)

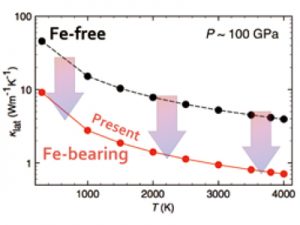

First-principles calculations of lattice thermal conductivity of lower mantle minerals (2017.10)

Lattice thermal conductivity, κ_”lat” ^ , is a fundamental physical parameter in controlling the activity of heat transfer in a solid. It attracts researchers from wide ranging fields such as materials science, engineering, and Earth and planetary science. The determination of κ_”lat” ^ of Earth’s constituent materials is key to understanding the dynamics and thermal evolution of the Earth’s interior. Despite their importance, studies on the measurement of κ_”lat” ^ of the Earth’s lower mantle (LM) minerals at high pressure (P) and temperature (T) have thus far been limited, most likely due to the technical difficulties in these experiments. Therefore, extrapolation of κ_”lat” ^ measured at much lower P and/or T conditions to those at the Earth’s deep mantle and core are often made to discuss physical properties of the Earth’s deep interior.Prof. Taku Tsuchiya and I recently established an accurate computational scheme to predict κ_”lat” ^ at any P and T conditions based on the density functional theory (DFT) and the many body quantum perturbation theory for the phonon-phonon interaction in Boltzmann transport theory. The technique was applied to end-member of major LM minerals, MgSiO3 bridgmanite (Dekura, Tsuchiya,Tsuchiya, 2013,PRL), and MgO periclase (Dekura,Tsuchiya,2017,PRB). Next, we extended our techniques to more realistic Fe-bearing systems in conjunction with the internally consistent DFT+U method (Wang, Tsuchiya, Hase, 2015, Nature Geosci) to deal with the electronic structures of such strongly-correlated systems.

Recently, we performed anharmonic lattice dynamics calculations for Fe-bearing MgSiO3 bridgmanite(Mg-Brg), which is believed to be the most widely prevalent mineral in the Earth’s lower mantle. A simulation cell of (Mg0.9375,Fe2+0.0625)SiO3 that included 160 atoms in total was adopted in this study. The ferrous iron was treated in the high spin state. Because the crystal point group symmetry is broken associated with the incorporation of the iron atoms as impurities into the system, an enormous number of irreducible anharmonic force constants (more than 10,000,000) are required to be computed for the determination of phonon lifetimes and thus the κ_”lat” ^ . This is quite a time-consuming task. We have been using several supercomputers in ISSP at the University of Tokyo and Nagoya University for the computations.

Figure shows our preliminary result of the κ_”lat” ^ determined at ~100 GPa and temperatures between 300 and 4000 K. To the best of our knowledge, this is the first prediction of solid solution effects on κ_”lat” ^ of Fe-bearing lower mantle minerals from fully ab initio calculations. The κ_”lat” ^ of Mg-Brg was found to be reduced substantially accompanied with iron incorporation. In our analysis, we found that substantial reduction in phonon group velocity with softening bonding of Mg-Brg results in a distinct change in the κ_”lat” ^ . Now, we are investigating the iron solid solution effects in LM minerals including (Mg,Fe)O and (Mg,Fe)SiO3 postperovskite, aiming at providing a realistic thermal transport model of the lowermost mantle in near future.(Haruhiko Dekura)

マグマオーシャン固化過程におけるハロゲン元素分別 (2017.6)

海洋や中央海嶺玄武岩などから制約されている地球表層のハロゲン元素の相対存在度、例えばF/Cl比はコンドライトなどの始原天体と比較して特異な値をもっていることが報告されている(e.g., McDonough and Sun, 1995; Sharp and Draper, 2013)。具体的には地球は始原天体と比較してフッ素に富み、塩素が枯渇しているがその起源は明らかにはなっていない。こうした地球型惑星と始原天体との間の元素存在度の違いを生む要因としては①揮発性の高い元素の宇宙空間への散逸に伴う分別、②分化過程における核-マントル間での元素分配、③核形成後のマグマオーシャン固化過程における固相と液相間での元素分配、④水蒸気大気-マグマオーシャン間の元素分配、がある。先行研究ではフッ素は塩素と比較して揮発性が高いため、①の揮発性の違いによる分別では現在の地球のフッ素に対する塩素の枯渇は説明することができないことが指摘されている(e.g.,Halliday, 2015)。またフッ素や塩素は親鉄性が低いため、②の核-マントル分離においても地球表層の特異なハロゲン元素比は説明することはできない(Sharp and Draper, 2013; Kuwahara et al.,submitted)。そこで本研究では③の核形成後にマグマオーシャンが固化する過程でマントル鉱物にフッ素と塩素が取り込まれ、またその溶解度の違いからマグマ残渣中のフッ素、塩素が分別される可能性について実験的に調べることを目的としている。実験は愛媛大学GRCに設置されている3000トンプレスのマルチアンビル高圧発生装置を用いて行った。出発試料にはエンスタタイトコンドライト(EHタイプ)(Javoy et al., 2010)組成の酸化物混合物にフッ素と塩素をそれぞれ 1.5 wt%ずつそれぞれCaF2、FeCl2の形で加えた。試料はグラファイトカプセルに入れ、マントル遷移層、下部マントルの上部に相当する圧力条件下(18GPa, 25GPa)で実験を行い、フッ素、塩素のマントル鉱物への溶解度の違いを調べた。実験回収試料中のフッ素と塩素は東京大学大気海洋研究所の佐野研究室との共同研究により二次イオン質量分析装置を用いて定量分析を行い、鉱物相の同定は愛媛大学GRCに設置されている顕微ラマン分光装置、微小領域X 線回折装置を用いて行った。

遷移層マントルで主要鉱物と考えられているMajoriteに対するフッ素と塩素の溶解度を図に示す。先行研究で明らかにされているOHの溶解度(Katayama et al., 2003)と合わせて考えると、実験結果は陰イオンのサイズによってMajorite への溶解度が変化することを示唆している。具体的にはイオン半径が大きくなるにつれて Majoriteへの不適合性が高くなっていることが明らかとなった。このことはマグマオーシャンが固化していく過程でマントル鉱物にフッ素が優先的に取り込まれ、マグマ残渣には塩素が選択的に濃集することを示している。従って、形成直後の原始地球にはフッ素が枯渇し、塩素に富んだ表層環境とフッ素に富み、塩素が枯渇した深部マントルが形成されることが考えられる。この場合、現在の地球表層のフッ素、塩素の相対存在量を説明するためには何らかの過程で塩素に富んだ表層物質が宇宙空間に散逸した後、マントルからの脱ガスにより表層にフッ素と塩素が供給される過程が要求される。もちろん、この仮説は推測の域を出ないが、最近提案されている地球大気形成モデル(Shcheka and Keppler, 2012)とも調和的であるように見える。今後ほかのマントル鉱物へのハロゲン元素溶解度を調べ、地球の特異なハロゲン元素比の起源にさらなる実験的制約を加えていく予定である。(桑原秀治)

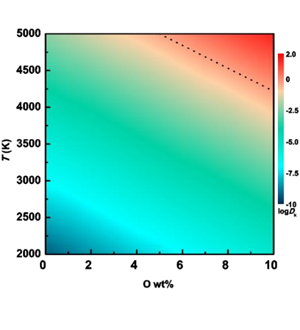

Ab initio prediction of potassium partitioning into Earth’s core (2017.6)

Silicate earth is depleted in potassium compared with chondrites [Wasserburg et al., 1964, Science]. Barely varying ratios of potassium isotope in chondrite, lunar and earth samples suggest that evaporation cannot be responsible for considerable potassium missing [Humayun and Clayton, 1995, GCA]. The finding of a change in potassium electronic structure from alkali-metal to transitionmetal like ones at high pressure highlighted the possibility of its incorporation into the core [Parker, 1996, Science]. If potassium is present, even at ~ppm, the radiogenic heat produced by 40K can be an important energy source for geodynamics [Labrosse, 2001, EPSL]. The potassium content in the core is determined by its partitioning behavior between silicate and metal systems, which could be affected by many factors such as temperature, pressure, metal compositions (the type and content of light elements) and silicate structure (nbo/t: the ratio of nonbridging oxygen to tetrahedral cations) [Bouhifd et al., 2007, EPSL; Muthy et al., 2002, Nature]. However, previous experimental studies provided only contradictory results of potassium incorporation into iron alloys, leaving its concentration in the core uncertain.

Ab-initio free energy simulations using thermodynamics integration molecular dynamics [Taniuchi, 2014] are performed to investigate whether and how much potassium can be sequestered into the metal system. The key parameter, Helmholtz free energy, is estimated with “thermodynamic integration” by computing the difference between two systems with different potential energy functions ( 1 − 0 = ∫ < 1 − 0 > 10) [Kirkwood, 1990, JCP]. Effects of factors including temperature, pressure and metal composition are investigated by estimating the Gibbs free energy changes and partitioning coefficients (Dk=Kwt%metal/Kwt%silicate) of potassium transfer reactions under different conditions.

Calculations performed from 3000 K to 5000 K suggest that temperature is with positive effect in potassium incorporation into iron alloys, while results of partitioning coefficient obtained from 20 GPa to 135 GPa with constant temperature and composition reveal that potassium partitioning behavior has an insignificant pressure dependence. Besides, the potassium partial density of states (pDoS) shows its electronic structure remains to be alkali metallic at 135 GPa. Influences of the light elements including sulfur and oxygen that were proposed to be responsible for the core density deficits in potassium partitioning behavior are also investigated in this study. Potassium solubility seems unchanged as the sulfur content of the iron alloys increases. Oxygen is demonstrated to be essential in accounting for potassium incorporation into liquid metal. Local structure analysis of potassium incorporated liquid iron-alloys based on partial radial distribution function (RDF) shows that the chemical bond length of K-O pair decreases and potassium coordination number of oxygen increases as the liquid metal becomes oxygen richer.

We find that influences of pressure and sulfur in potassium partitioning behavior are insignificant, while temperature and oxygen can enhance potassium solubility into liquid iron alloys. Here, we fit potassium partitioning coefficient as a function of temperature and oxygen concentration as shown in figure 1. Potassium partitioning coefficient approaches unity when liquid metal is with oxygen concentration of ~5.5% at 5000 K, and it can be larger if the temperature is higher or metal system is oxygen richer. Corresponding to Dk=1, potassium concentration in the core is ~ 240 ppm [McDounough and Sun, 1995, CG] and heat generated by 40K is 1 TW, which is about 10% of the total heat flux at the core mantle boundary [Lay et al., 2008, Nature]. Our results indicate that there is a strong possibility for potassium to dissolve into oxygen bearing metallic core, and provide energy source for geodynamics including convection in the Earth’s mantle and outer core, and formation of magnetic field. (Zhihua Xiong)

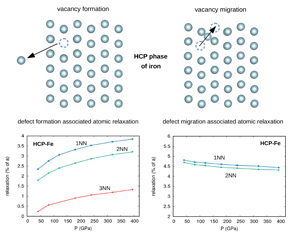

Atomic diffusion in solid Fe at Earth’s inner core conditions (2017.2)

Already in 1952 F. Birch showed that crystalline iron is the main constituent of the Earth’s inner core. The thermomechanical properties of solid iron at high pressure and temperature therefore mainly control the dynamics and evolution of the Earth’s inner core. One of those properties is atomic diffusion which plays a key role in many processes, such as plastic deformation (viscosity) and crystal growth. Ongoing debate about the seismologically observed 10 elastic anisotropy of the Earth’s inner core has led to several suggestions to find its origin in non-uniform core growth, dendritic crystal growth (core solidification) or in solid-state flow (formation of LPO), all which depend on atomic diffusion processes.

Since experiments are extremely difficultat the pressure and temperature conditions of the inner core, computational mineral physics provides an alternative to study atomic diffusion in iron under those conditions. In this work, a computational mineral physics approach is used to investigate diffusion of vacancies by means of defect energetics as it largely determines the rate of vacancy diffusion. First principles simulations have been performed to calculate enthalpy of vacancy formation in FCC- and BCC- and HCP-Fe in relation to self-diffusion at a pressure range up to the conditions of the Earth’s inner core.

Vacancy formation enthalpy controls the diffusion process to a large extent as it is exponentially proportional to the inverse of vacancy concentration. This intrinsic vacancy concentration plays an important role in metals in contrast to ionocovalent minerals where extrinsic vacancy concentration can determine effective vacancy diffusion. The effect of pressure on intrinsic vacancy concentration in iron is found to be significant. With vacancy formation enthalpies in the order of 10 eV at 320 GPa, we have estimated the intrinsic vacancy concentration of the most stable HCP- and FCC-Fe at 5500 K to be 0.01% of the intrinsic vacancy concentration in BCC-Fe at ambient pressure conditions near the melting temperature. This shows that pressure substantially suppresses defect concentration in iron at inner core conditions. Consequently

the rate of vacancy diffusion will bestrongly inhibited. The question then arises whether other mechanisms allow to enhance vacancy concentration in iron under inner core conditions. If not, the latter will have direct consequences for the interpretation of the seismologically observed inner core anisotropy in terms of intracrystalline plasticity.(Sebastian Ritterbex)

Elastic properties of wadsleyite to the mantle geotherm (2017.2)

Current poor knowledge on elastic properties of wadsleyite relevant to the transition zone condition largely stagnates understanding mantle evolution and water distribution in the wedge mantle. Especially on temperature dependence, linear extrapulation from low temperature results (<1000 K, Inoue et al., 1998; Jacobsen et al., 2004, 2006; Mao et al., 2012) to the mantle geotherm (>1500 K) might cause large error because of nonlinearity of variation of elastic moduli. On the other hand, Fe and water dependence on elastic properties of wadsleyite have never been systematically studied, which are critical to understand the origin of the observed seismic abnormalities and evolution of the wedge mantle.

Among all the methods to investigateelastic wave velocity, ultrasonic method isthe sole one that can realize both high temperature and pressure. In this study, we employed ultrasonic method combined with observations developed by Higo et al. (2008) to determine P- and S-wave velocities of wadsleyite at high temperature and pressure.

We have finished ultrasonic measurements on dry wadsleyite synthetized with different multi-anvil apparatus and in-situ X-ray content (Fe#=0 and 10), up to 1500K and 20 GPa. P- and S-wave velocities of wadsleyite display the clear decrease trend as Fe content increase. Based on our results, variation of seismic velocities observed among locations at the transition zone depth could be explained by Fe content variation in wadsleyite except wedge mantle, which is consistent with the conclusion from electrical conductivities (Yoshino et al., 2009).

In the future, we would like to explore our synthesis experience and ultrasonic measure technique to wet wadsleyite with diverse water contents and determine P- and S-wave velocities of wadsleyite as function of pressure, temperature and water content, so as to constrain the water distribution and its absolute content at the wedge mantle transition zone. (Sun Wei)

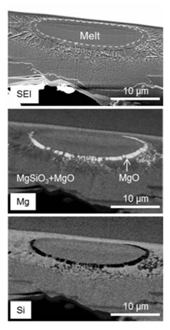

下部マントル条件下における MgO-MgSiO3系の溶融関係 (2017.2)

これまで、上部マントル圧力条件下での溶融実験は比較的広い組成範囲で行われてきた。一方、下部マントル圧力条件下においてはパイロライトや中央海嶺玄武岩など限られた組成でしか溶融関係が明らかにされていない。化学組成の違いは溶融関係に大きな影響を及ぼすため、組成を関数とした溶融関係の相図を決定することは極めて重要である。下部マントルの主要構成鉱物はペリクレースとブリッジマナイトであるため、その Mg 端成分である MgO-MgSiO3 2成分系における溶融関係の相図は最も基本的な情報である。これまで、MgO-MgSiO3系の溶融関係は圧力 26GPa まで決定されている (e.g. Liebske andFrost 2012)。これは下部マントルの最上部に相当する圧力であるため、より高い圧力条件下での溶融実験を行う必要がある。そこで、本研究では下部マントル圧力条件下での MgO-MgSiO3 系の溶融実験手法を確立し、溶融関係の解明を行った。出発物質には組成が均質なガラスを用い、高温高圧発生装置には下部マントル温度圧力が発生可能なレーザー加熱ダイヤモンドアンビルセル(LHDAC)、加熱には直接加熱可能な CO2レーザー加熱装置を用い、加熱後の試料は dualbeam 収束イオンビーム(FIB)にて試料断面を研磨し、電界放出型走査型電子顕微鏡(FE-SE)による分析を行った。約35 GPa、約 4000 K で実験を行ったところ、加熱中心部に楕円形の融解組織が観察された。組成分析を行ったところ、融解部分の縁に沿うように MgO 単相が形成され、融解部分の組成は出発物質と比べて MgSiO3に富むことが明らかになった。このことから、この条件では部分溶融が生じており、リキダス相が MgO であると判断できた。また、Si/Mg モル比が高い出発物質を用いた場合、MgO 相は観察されず、融解部分に隣り合うように MgSiO3 相が形成された。同様の実験を圧力、組成を変化させて行った。共融組成は①リキダス相が変化する組成、②メルトの組成の 2 点から制約できる。これら 2 つの方法を合わせて正確な共融組成の制約を行った。また、対称型正則溶液を仮定して熱力学計算を行うことで、実験条件以上の圧力下における共融組成の制約を試みた。 実験により得られた共融組成、及び先行研究の値を用いることで、各圧力における相関パラメータ W を算出し、これに基づき共融組成が制約された。この結果 MgO-MgSiO3系の共融組成は 80 GPa 以下では圧力増加と共に MgO に富む。さらに、80 GPa以上ではほぼ一定の値を示し、マントル最下部での共融組成は約 0.64 Si/Mg モル比であることが明らかになった。また、溶融相図を決定したことで、任意の組成及び圧力で溶融関係を議論することが可能となった。本研究は下部マントルの溶融関係を理解する上での基礎的情報を与え、地球の進化過程及び現在の地球内部構造、特に溶融・分別に関して極めて重要な制約条件を提供する。(大西里佳(D3))地球マントル最下部圧力での物質の変形実験 (2016.10)

地球内部物質科学において、地球深部の高圧高温極限環境を実験室に再現し、地球構成物質の様々な物性を直接調べることは第一級の研究手法である。ダイヤモンドアンビルセル(DAC)を用いた高圧発生技術の著しい進展のおかげで、今では静的圧縮下で地球内部の全圧力温度条件を実験室に再現できるまでになっている。一方で、地球深部はマントル対流等の動的過程に支配されており、その理解には物質の塑性変形および流動(レオロジー)の研究が必要不可欠である。既存の変形装置(回転ドリッカマー装置や DDIA装置)は実験圧力が地球下部マントル最上部(~30 GPa)までに限られているが、DAC のアンビル片方を回転させる回転式DAC はより超高圧での大歪変形実験を可能にするポテンシャルを秘めている。超高圧下における物質の流動特性の理解には歪と応力をどれだけ精度よくその場で決定できるかが一つの鍵となる。前述の回転ドリッカマー装置や D-DIA 装置では、歪は歪マーカーの X 線ラジオグラフィーによる二次元イメージング、応力は X線回折から決定される。DAC を用いた実験では、歪マーカーが加圧と回転の両方で変形を受けるため、歪みマーカーの「三次元」イメージングが必要不可欠である。本プロジェクトでは回転式 DAC を改良し、マントル最下部(<135 GPa)やコア (<364 GPa) 環境での大歪変形実験を行うことを目標にしている。今回は第一歩として、(1)室温下、マントル最下部圧力での変形実験、(2)X 線 3D イメージングの導入、を行い成功した。

歪、応力を X 線ラミノグラフィー(3D イメージング法)、X 線回折によりその場で決定することを想定し、最適化されたセルの設計、製作を行った。サンプルには MgO 粉末、歪マーカーには白金 Pt を用いた(図)。圧力 30-135 GPa, 室温下で実験を行った。X 線ラミノグラフィー撮像を大型放射光施設SPring-8 BL47XU で行った。X 線エネルギーは 8keV,画素サイズは 39.7nm で撮像を行った。X 線光軸に対するサンプル傾斜角は 30°で固定した。0.1°間隔で投影像を 360°撮像し、断面像の再構成はフィルタ補正逆投影法に基づき行った。(1)超高圧発生に必要になるキュレット径の小さな(120μm)単結晶ダイヤモンドアンビルでは、ダイヤモンド硬さの異方性から真円形キュレットの製作が難しく、回転側アンビルが回転開始時に割れ、マントル最下部圧力の実験が困難であった。そこで GRC で合成されたナノ多結晶ダイヤモンド(ヒメダイヤ)アンビルを使用することで、135GPaまでの変形実験に成功した。(2)X 線ラミノグラフィーで歪マーカーの変形を 3D 観察し、歪をその場で決定することができた(図)。今後は高圧「高温」実験のための技術開発、応力決定のための X 線回折測定の導入を行い、地球深部の流動特性の解明を目指す。なお本研究は、共同実験責任者の九州大学の東真太郎博士を始めとして、高輝度光科学研究センターの上杉健太朗博士、東京工業大学の中島悠貴氏と共同で実施している。(野村龍一)

マルチメガバール下におけるMgO-SiO2共融系融解相平衡の第一原理計算 (2016.10)

地球マントルに豊富に存在するマグネシウムケイ酸塩は、巨大地球型惑星のマントルやガス・氷惑星の核を構成する主要成分であるとも考えられている。これら惑星深部の圧力は、数百 GPa(マルチメガバール)以上に達する。従って、超高圧下におけるマグネシウムケイ酸塩の状態方程式や相平衡図は、巨大惑星の内部構造を考える上で重要である。最近のレーザー衝撃実験(Spaulding et al.,2012)によって、MgSiO3の急激な体積・エントロピー変化が 300-400 GPa で観察され、これは液体液体相転移であると解釈された。しかし、第一原理分子動力学(AIMD)計算(Militzer, 2013)では、そのような相転移を支持する結果を得ることはできなかった。一方、Boates and Bonev (2013)は実験結 果 を 解 釈 す る た め 、 two-phasethermodynamic(2PT)法とAIMD 法に基づく自由エネルギー計算を行い、液体 MgSiO3の分解反応を調べた。2PT 法とは、固体成分と気体成分に分割された振動状態密度(VDOS)から、液体のエントロピーを求める方法である。この研究で Boates らは、液体 MgSiO3が約 300 GPa で固体 MgO と液体 SiO2に分解すると報告した。しかし、2PT 法は気体成分をどのようなモデル(例えば、理想気体や剛体球)で近似するかに依存する。さらに、VDOS のみを用いるこの手法には、振動エントロピー以外を評価できない可能性がある。また、彼らは一成分系の単純な分解反応 MgSiO3 → MgO + SiO2しか考察しておらず、より詳細に調べるためには MgO-SiO2二成分系の相平衡を考える必要がある。しかしながら、マルチメガバール下における MgO-SiO2共融系融解相平衡は未だ制約されていない。そこで本研究では、熱力学積分法と AIMD 法に基づく独自の自由エネルギー計算手法(Taniuchi and Tsuchiya,in preparation)を用いて、300 GPa における MgOSiO2共融系融解相平衡図の決定に取り組んだ。熱力学積分法は、2PT 法よりも高い計算コストを必要とするが、振動だけでなく配置に関するエントロピーの評価も見込める方法である。

MgO(B2構造)と SiO2(Pyrite 構造)及びMgSiO3(ポストペロブスカイト構造; MgPPv)の融点や液体の自由エネルギー組成曲線の計算から、300 GPa における共融系相平衡図を決定した。得られた相平衡図は調和融解を示し、これは Boates らの結果とは異なり、液体 MgSiO3が安定であることを意味する。そこでエントロピーを比較した結果、我々とBoates らの手法では理想混合の配置エントロピーの値にほぼ一致する差があった。一方、液体 MgSiO3が 安定であ るという 我々 の計算結 果では 、Spaulding らの実験結果を解釈できない。しかし近年、我々の理論的予測と調和的なレーザー衝撃実験(Bolis et al., submitted)の結果が得られ始めている。(谷内聖(D2))

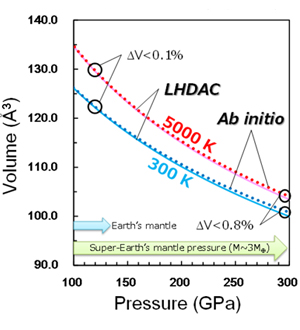

MgSiO3ポストペロブスカイトの状態方程式 (2016.06)

MgSiO3ポストペロブスカイト相(以下、PPv)は地球ではマントルの最深部にのみ存在するが、スーパーアースのような大きな岩石型惑星においてはマントルの大部分を占める主要鉱物となる。今回我々は PPv の状態方程式に関する研究を行った(Sakai et al., 2016)。2004 年に PPv が発見されてからこの相に関する数多くの研究がなされており、いまさら MgSiO3端成分の状態方程式?と思われるかもしれない。しかし、レーザー加熱式ダイヤモンドアンビルセル(以下、LHDAC)、衝撃圧縮実験、第一原理計算による先行研究の結果は、P-VTの関係やグリューナイゼンパラメータ(γ)の値、熱膨張率などについて必ずしも一致してはいなかった。本研究では、LHDAC による実験と第一原理計算の両面からこの問題に取り組んだ。本研究の状態方程式の特徴は、①Keane 状態方程式を採用したこと、②グリューナイゼンパラメータに関して Al’t shuler の定義を採用したこと、③同様のモデルを採用したMgOプライマリースケールに基づいて決定したこと、④第一原理計算を並行して行い比較したこと、である。それぞれについて簡単に述べる。

1. Keane 状態方程式は、常圧下における体積0、体積弾性率0とその圧力微分′に加えて、無限の圧力(圧縮極限)における′、すなわち∞′ をパラメータとして含んでいる。常圧と圧縮極限という 2 つの“端条件”のパラメータを持つことで、微分特性をより正確に表現できるのが特徴である。Stacey の言葉を借りれば、「調整可能なパラメータとしての∞′ を含むような状態方程式のみが正しい微分特性を与えることができる」のである。

2. Al’tshuler の定義~∞モデル

γ に関する Al’t shuler の定義も同様に圧縮極限における値∞をパラメータとして含んでおり、最近多く使われ始めている。上述の議論と同様、圧縮極限でゼロに収束してしまう従来の定義(γ =0(⁄0))よりも、∞を含んだ Al’t shuler の定義の使用が望ましい。結論から言って、先行研究における大きな矛盾の原因は、採用した定義式の違いにあった。

3. 圧力スケールと非静水圧性

実験データをもとに状態方程式を決定する場合、圧力スケールの選択は最も大きな問題のひとつである。本研究では圧力スケールとして、MgO を使用した。Tange et al. (2009)はスケールフリー統合解析(SFUA)による MgO プライマリースケールを報告しているが、今回は特に Keane 状態方程式とAl’tshuler の定義を採用した MGD モデルに基づいて決定されたスケールを採用した(Tange,unpub.)。LHDAC の実験では非静水圧性の影響も考慮する必要がある。本研究では全てのデータについて MgO の St 値(異方性因子 S と一軸応力 t の積)を評価し、準静水圧とみなせるSt<0.005の条件を満たすデータのみを用いた。また、先行研究の約2倍の圧力(圧力範囲でいえば5倍程度)である265GPaまでの体積データを取得し、圧縮極限のパラメータをより制約できるように努めた。

4. 第一原理計算

実験では得ることのできない安定領域外の仮想的条件下におけるデータが得られる第一原理計算によるアプローチは、PPv のような高圧相について特に有益な情報をもたらしてくれる。本研究では 0 GPa, 300 K から 1200 GPa, 5000 K までの非常に広範な温度圧力範囲で P-V-T 関係を第一原理的に決定し、上述の状態方程式モデルを適用して常圧及び圧縮極限のパラメータを得た。

結果として、状態方程式モデル、圧力スケール、非静水圧性の評価等、できうる最善をつくして真に実験データのみに基づいて決定した状態方程式は、各種パラメータ値、P-V-T データ、γの体積依存性、熱膨張率について第一原理計算の結果と完全といってよいほどに一致した(図)。先行研究で見られた実験と理論の間の矛盾は完全に解消され、地球マントル最下部はもちろん、スーパーアースマントルにも適用可能な PPv 状態方程式の「決定版」ともいえるモデルを確立することに成功した。(境 毅)

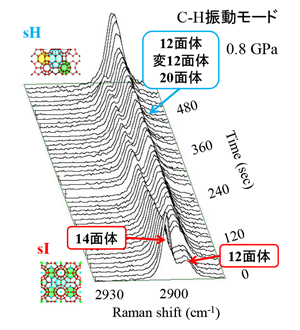

時分割 X 線回折・ラマン分光観察を用いたメタンハイドレートの相転移メカニズムの解明 (2016.2)

ガスハイドレートの代表的物質であるメタンハイドレートは、地球上では「燃える氷」と呼ばれ次世代のエネルギー資源として注目されています。また、太陽系の氷惑星・衛星や最近相次いで発見されている系外惑星の重要な構成成分と考えられており、物質科学だけでなく惑星科学においても重要な物質です。現在までに、メタンハイドレートには3つの相が報告されています。一般によく知られるメタンハイドレートは、立方晶相のsI相であり、このsI相は室温・約0.8 GPaで六方晶相のsH相へ、約1.8 GPaで斜方晶相のfilled ice Ih相という高圧相に相転移します.低圧の2つの相は水分子(ホスト)が水素結合でケージ(籠)を形成し、その中にメタン分子(ゲスト)が内包されるケージ構造をとります。一方で,filled ice Ih相は氷Ihに類似した氷のフレームワークにメタン分子が充填された充填氷構造をとります。

このように従来、ガスハイドレートの高圧研究は新しい構造の発見とその構造決定に重点が置かれてきました。しかしながら,その相転移メカニズムに関しては、ホストとゲストを巻き込んだ複雑なメカニズムが予想されながらも、実験・観察の難しさもあり未解決の問題でした。メタンハイドレートの相転移メカニズムを明らかにするためには、相転移時の水分子が構成するホストフレームワークの変化と内包されるゲストメタン分子の変化との両者を観察し、これらの挙動を統合的に検討する必要があります.そこで,我々の研究グループは時分割X線回折と時分割ラマン分光を用いたその場観察を組み合わせることにより、メタンハイドレートの相転移メカニズムの解明に取り組みました。

まず、ケージ構造からケージ構造への相転移であるsI-sH相転移において、時分割ラマン分光よりsI相の12面体は相転移中存続し、sH相の構造母体になることが示唆されました。一方で,sI相の14面体はsH相の変形12面体と20面体へ組み換えられていくことが示されました。これらの結果より、sI-sH相転移は「ケージ組み換えメカニズム」というガスハイドレート特有のメカニズムにより転移が進行すると考えられます。一方で、ケージ構造から充填氷構造への相転移であるsH-filled iceIh相転移では,相転移圧力においてsH相が突然消滅し、同時に固体メタンが放出され、filled iceIh相のフレームワークが形成されることが時分割X線回折によって示されました。そして時間経過とともに放出された固体メタンを徐々に吸収しながらfilled ice Ih構造を完成させてゆくことが分かりました。つまり,sH-filled ice Ih相転移は再構築メカニズムにより進行するということです。本研究で用いたX線回折とラマン分光の時分割測定を組み合わせた観察手法は、ガスハイドレートの相転移メカニズムの解明を行う上で強力なツールであり、今回の観察によってこれまで未知のままであったsI-sH相転移、sH-filled ice Ih相転移メカニズムの全容解明に初めて成功しました。これらの研究成果は、2015年1月にJ. Chem. Phys.に公表(Hirai et al., 2015)されています。(門林宏和 D1)

新開発超硬アンビルを用いた川井式マルチアンビル装置による超高圧発生 (2016.2)

地球内部の物質科学的研究に用いられる高圧装置、特にマントルやそれよりも深い領域の圧力条件を再現可能な装置として、川井式マルチアンビル装置(KMA)とダイヤモンドアンビル装置(DAC)の2 種類がよく知られています。地球内部は高温高圧条件から成り、中心部の温度圧力はおよそ〜5000℃、~360 GPa に至ると推測されており、この条件は近年 DAC を用いた実験で達成されました。これに対してKMA を用いて到達可能な地球内部条件は、最大でも下部マントル中域程度に限られ、これは主としてアンビル材の強度に制約されています。

KMA のアンビル材は炭化タングステン(WC)と焼結ダイヤモンド(SD)の2種類が用いられます。圧力領域は WC を用いた場合で約 30 GPa、SD を用いた場合でも約 100 GPa 程度発生可能ですが、SD アンビルを用いた実験は一般的ではありません。これは SD アンビルを用いた実験の技術的な困難さと高いコストに依るものです。

DAC と比較した場合の KMA の優位性は、大きな試料容積を確保できる点と、数℃程度の温度誤差で高温を制御できる点です。特に大きな試料を確保できることは、相平衡実験、固体や融体の電気抵抗測定、粘性率測定、融点の決定、弾性波速度測定など非常に多様な実験手法の実現をもたらします。これらのことから言えるのは、KMA は地球内部科学には不可欠な装置であり、また KMA による圧力領域の拡大が急務であるということです。

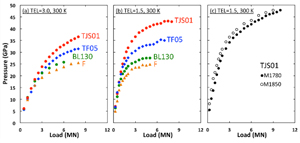

WC は一般的にバインダーを含み、これが強度を成約する一因でもあります。しかし最近、バインダーをほとんど含まず且つ超細粒な組織からなる、高い硬度(HRA95.1、TRS1470 MPa、ヤング率 660GPa)を持つ WC“TJS01”が開発されました。そこで我々はこの新開発 WC を用いた高圧発生試験と性能評価に取り組んできました。

実験は大型放射光施設 SPring-8 の BL04B1 に設置されている KMA (SPEED-Mk.II)を用いて行いました。WC の性能比較試験は、規格化された試料部構成を用いアンビル材のみ変更して実施しました。アンビル先端のサイズ(TEL)は 1.5 mm および 3.0mm を採用しました。TJS01(Fuji Die Co. Ltd.)との比較対象となる WC として TF05 (Fuji Die Co.Ltd.), BL130 (Sumitomo Electric Industries),F (Tungaloy)を選びました。発生圧力は試料部中心に配置された金の格子体積を決定し、状態方程式(Tsuchiya, 2003)を用いて決定しました。比較試験のうち、TEL1.5 を用いて行った試験から回収されたアンビルは加圧部を測定実体顕微鏡で測定し、各 WC の塑性変形の度合いを調べました。

図(a-c)に TEL3.0 および TEL1.5 を用いた場合の比較試験の結果(a,b)と、その結果を鑑みて試料部構成を調整して実施した圧力発生試験の結果(c)をまとめました。比較試験の結果、従来の WCを用いた場合の圧力発生効率は概ね予想通りでしたが、TJS01 を用いた場合は TEL3.0 で 36.6 GPa、TEL1.5 で 43.0 GPa までの圧力発生に成功しました。圧力発生試験では WC アンビルでありながら最大約 50 GPa に至る圧力発生に成功。これまで WCアンビルを用いた KMA による実験領域がおよそ 30GPa に限られていましたが、我々の実験によってこれを飛躍的に拡大することが出来たと言えます(詳細は kunimoto et al., High Press. Res, in press)。WC アンビルを用いることの利点のひとつに、アンビル自体の大型化が可能であるという点が挙げられます。多彩な実験手法を実現可能な KMA ですが、高圧に向かうほど試料容積は限られ、実施可能な実験の選択肢も限られす。アンビルの大型化は供給荷重の最大値を高く設定できるため、今回我々が行ったような圧力発生のみならず、従来発生可能であった圧力であっても、より大きな試料容積を確保した上で実験を行うことが出来るようになります。従って、本研究が示す TJS01 の有用性のひとつとして、KMA の特徴である多彩な実験手法を損なうこと無く高い圧力発生が可能であるということが言えます。(國本健広)

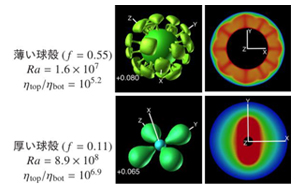

小さい地球型惑星・衛星のマントル中の熱対流: 3 次元球殻形状と粘性の温度依存性の影響 (2016.2)

最近の筆者は太陽系外巨大地球型惑星 (スーパー地球) のマントル対流 (ニュースレター第 37 号参照) といった、「スケールはでかい」一方で「足が地(球)についていない」研究にばかり現を抜かしている。本稿で紹介させていただくのもその一端であるのだが、今回は太陽系の中の惑星・衛星を意図したものであり、「足が地(球)につく」どころか、地球と比べて「スケールまで小さくなった」話であることを、どうかご容赦いただきたい。太陽系内の岩石質の惑星や衛星の中には、その平均密度が岩石と同程度のもの (月、火星) もあれば、岩石と鉄のほぼ中間あたりのもの (地球、水星、金星) もある。 こうした平均密度の違いは、その天体の中に含まれる金属鉄の量の違い、言い換えればその天体の核の大きさの違いに起因している。例えば水星は大きな核を持っているのに対し、月の核は極めて小さい。 天体の中を占める核の割合が変わればマントルの占める割合も変わるが、それに応じて「球殻」としてのマントルの 3次元的な形状も変化する。特に本研究では小さい地球型惑星に注目し、3 次元球殻の形状がマントル内の熱対流の様式にどのような影響があるかを検討した。

モデルとして、内径と外径の比が f である 3 次元球殻領域の中での熱対流を考える。流体層の上面と下面での温度は一定とし、流体の粘性率は温度に指数関数的に依存するものとした。簡単のため、粘性率を除いた流体の物性は一定とし、かつ流体の圧縮性の効果や内部発熱は無視している。本研究では、粘性率の温度依存性が強い条件下でf を変化させた場合に、3 次元球殻領域の中で起こる熱対流のパターンがどう変化するかを調べる。図に、筆者が開発した 3 次元球殻領域内でのマントル対流シミュレーションプログラムを用いて得られた熱対流パターンの例を示す。両者ともいわゆる“stagnant-lid” 型に分類される様式の対流であるが、その特徴は f の値によって大きく異なっている。 具体的には、f=0.55 の場合 (地球のマントルに相当) では上面・下面の双方に熱境界層が観察されるが、f=0.11 の厚い球殻の場合には上面に熱境界層と呼ぶべき構造が発達していない。 この原因は、f が余りに小さいと、上面の面積が下面のそれと比べて大きくなり過ぎることにあり、上面での熱流量を下げようとして、そこでの温度勾配が小さく抑えられてしまっている。これに加えて線形解析という理論的な手法により、さまざまな f の値における臨界レイリー数 (熱対流が起こり始めるレイリー数) を求めたところ、f が 1 (平板に相当) から 0.11 に低下すると、粘性率の温度依存性が強い条件下での臨界レイリー数は約 2 桁増加することが分かった。 ここで求まった臨界レイリー数と、月、水星、火星のマントルで想定されるレイリー数 Ra の値とを比較すると、火星のマントル内では対流が (ぎりぎり?) 起こってもよいが、月と水星のマントルでは対流が起こりそうにないことになる。言い換えれば、月や水星のマントル内で対流が起こるためには、マントルの粘性率が十分低い (1020 Pa s 以下?) か、あるいは内部に十分な熱源のあることが必要なのであろう。

なおこの研究は、海洋研究開発機構の柳澤孝寿氏、及び東京大学の小河正基氏と共同のもと実施しているものである。記して感謝する。(亀山真典)

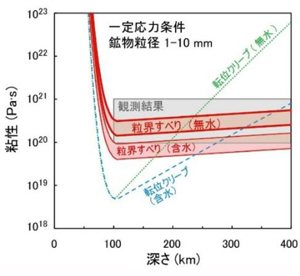

上部マントルにおけるカンラン石の流動メカニズムに関する新たな成果 (2015.11)

地球の地下 60 km 以深の上部マントルでは、場所によっては 1400℃にも達する高温の世界となるため、主要構成鉱物であるカンラン石が塑性変形することによって流動します。それに伴って、プレート(深さ 0-60 km)も一緒に移動します。今から 45 年前の 1970 年以降、上部マントルにおけるカンラン石の変形は転位クリープによって支配されていると考えられてきました。しかし上部マントルの流動が転位クリープに支配されていると仮定した場合には、マントル上部の粘性は深さによらずほぼ一定であるといった観測結果を説明できないことが問題となっていました。

従来のカンラン石の変形実験のほとんどは、技術的な制約から、実際の上部マントルよりも大幅に低い圧力条件下(0.3 GPa 以下)において行われてきました。そのために、カンラン石の流動特性における圧力効果が見過ごされてきました。しかし近年、D-DIA 型変形装置が開発されたこと(Wang et al., 2003)ことに加え、GRC の研究グループにおける技術開発の結果(Nishiyama etal., 2008; Kawazoe et al., 2010)、上部マントル~マントル遷移層中部(深さ 30−500 km)条件での定量的な変形実験が可能となってきました。本研究では、大型放射光施設 SPring-8 の高温高圧ビームライン(BL04B1)において、地球の上部マントル浅部~中部(深さ 60-200 km)に相当する温度圧力条件下でカンラン石多結晶体の変形実験を D-DIA 型変形装置を用いて行いました。実験結果より、カンラン石多結晶体の流動強度は粒径依存性がある「転位移動律速型粒界すべり」によって支配されていることが明らかとなりました。さらに、この変形メカニズムにおいては、カンラン石の流動強度の圧力依存性が大幅に低いことも明らかとなりました。このことは、粒界すべり理論に基づいた上部マントルの粘性は深さが変化してもあまり変化しないことを意味します。一方、転位クリープの場合では、上部マントルの粘性は深さとともに大きく増加します。地球物理学的な観測結果から推定される上部マントルの粘性は深さに依存せずほぼ一定であることが知られています。この観測結果と本研究により推定される上部マントルの粘性の深さ依存性は非常によい一致を示しています。このことは、上部マントルの流動が「転位移動律速型粒界すべり」によって支配されているとする本研究の正当性を裏付けているものと考えられます。

粒界すべりは、鉱物の流動を表現する上での最も新しい理論モデルであり、転位クリープ及び拡散クリープの二つの主要なモデルと比べると、その重要性は地球内部では非常に限定的であると考えられてきました。それにもかかわらず今回の研究では、「転位移動律速型粒界すべり」が上部マントルにおいて最も支配的な流動メカニズムであることを証明しました。すなわち、今回の発見は非常に予想外の結果であり、45 年続いてきた定説が覆されたことを意味します。今後、マントルの流動に伴う地球の進化を正しく理解する上でも、これまでの地球進化シミュレーションの結果を本研究の結果である「転位移動律速型粒界すべり」に基づいて見直す必要があります。(大内智博)

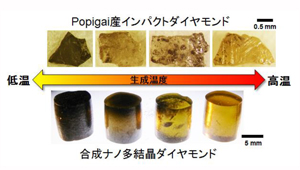

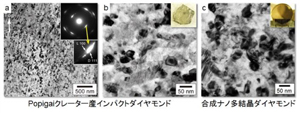

隕石衝突孔中から天然版ナノ多結晶ダイヤモンドを発見 (2015.11)

高い硬度と優れた機械特性を有するナノ多結晶ダイヤモンド(NPD,通称“ヒメダイヤ”)は、当センターが誇る重要な発明であり、学術利用のみならず工業用途への実用も高く期待されている。NPD のナノ多結晶組織は高温高圧下におけるグラファイトからの直接変換焼結の産物であり、地球深部より産する天然のマントルダイヤには見られないユニークな組織である。最近、ロシアの隕石衝突孔より産するインパクトダイヤ(隕石衝突によって生じたダイヤモンド)中に合成 NPD と同等のナノ多結晶組織を見出し,10 月 1 日付けのネイチャー出版の電子ジャーナルScientific Reports(10 月 1 日付)に報告したのでここに紹介したい。

今回観察を行ったインパクトダイヤは、中央シベリアの北部に位置する Popigai クレーター(直径約 100 km、3,500 万年前に形成)の内部に分布する衝撃角礫岩中より分離抽出したもので、共同研究者のロシア科学アカデミーの K. Litasov 氏より提供していただいた。同クレーターにおけるダイヤモンドの発見は 1970 年代まで遡るが、その詳細については一部の学術報告を除いて約 40 年もの間、国家機密にされていた。ごく最近公表された情報によると、同クレーター全体でのダイヤモンドの埋蔵量は数兆カラット(向こう先 3,000年分の供給量に相当)にも上るとされ、市場価格の暴落を懸念して機密とされていたらしい。そのような背景もあってか、Popigai 産インパクトダイヤの性質、特に微細組織や結晶学的性質、生成メカニズムの詳細はよく分かっていなかった。そこで我々は入手した 10 個のダイヤ試料について、分光分析や電子顕微鏡観察を通した鉱物学的・結晶学的評価を行った。

試料は、淡黄色~黄褐色透明~黒色不透明で、いずれも板状形態(幅1-1.5 mm,厚さ0.1-0.5 mm)を有する。微小部 XRD 分析の結果,透光性の高い試料はダイヤモンドと少量のロンズデーライト(六方晶ダイヤモンド)より構成され、不透明の試料は、加えてグラファイトを含むことが分かった。さらに、グラファイト、ロンズデーライト、ダイヤモンドの各相の間に Gr [001] // Ln[100]* // Dia [111]の共軸関係があり,その方向が板状のダイヤ試料表面の法線方向と一致することが分かった。この共軸関係は、透過電子顕微鏡(TEM)観察においても普遍的に観察され、Popigaiダイヤはグラファイトからのマルテンサイト(原子の長距離拡散を伴わない)相転移によって生成したことが明らかとなった。起源物質は、クレーター近辺に広く分布する始生代の片麻岩中に元々含まれるグラファイト(単結晶)と推定される。TEM による内部組織の観察から、Popigai ダイヤは直径 5-50 nm ほどの粒状結晶で構成される等粒状~モザイク状の組織を示し、高圧合成によって得られる NPD に酷似した特徴を持つことが分かった。両者の唯一の違いは構成ダイヤ粒子の結晶方位分布で、合成 NPD ではランダムであるのに対して、Popigai ダイヤではダイヤモンドの[111]が強い選択配向を有する。これは出発物質の結晶性の違いとそれに起因する相転移メカニズムの違いが関係しており、単結晶グラファイトを出発物質とする後者の場合、マルテンサイトによる相転移が支配的となり、結果として配向性(出発物質との共軸性)が保持されると考えらえる。Popigai クレーターにおけるインパクトダイヤの生成は、隕石衝突の衝撃圧と温度が持続するわずか数十ミリ秒の間に起ったものと推測され、静的圧縮による NPD 合成の場合と比較して反応時間は桁違いに短い。それにも関わらず、Popigai ダイヤは合成 NPD に匹敵する微細組織や透光性を示しており、グラファイト-ダイヤモンド相転移がいかに迅速か分かる。Popigai ダイヤにおける透光性や共存相のバラエティーは、生成温度条件のわずかな違い(不均質)によると考えられ、NPD 合成における合成温度効果とよく対比される。

NPD のようなナノ多結晶組織が形成されるためには、多核形成が支配的となる高い駆動力と、粒成長の抑制がキーポイントとなる。瞬間的な隕石衝突(高温高圧反応)によって生成された Popigaiダイヤはちょうどこの条件を満たしており、構成粒子はナノメートルサイズのまま凍結(保持)されている。つまり、巨大隕石衝突孔からの天然版NPD の産出は、半ば必然的であるともいえる(出発材料となる炭素源が用意されていることが前提となるが)。今後、他の巨大隕石孔や隕石中からも同様の天然ナノ多結晶ダイヤが発見される可能性はあるだろう。今回の Popigai ダイヤは、サイズや質の点で宝石としての価値はほとんどないものの、合成 NPD 同等の微細組織を有することから、天然由来の超硬質材料として切削工具や砥粒などへの応用が可能かもしれない。(大藤弘明)

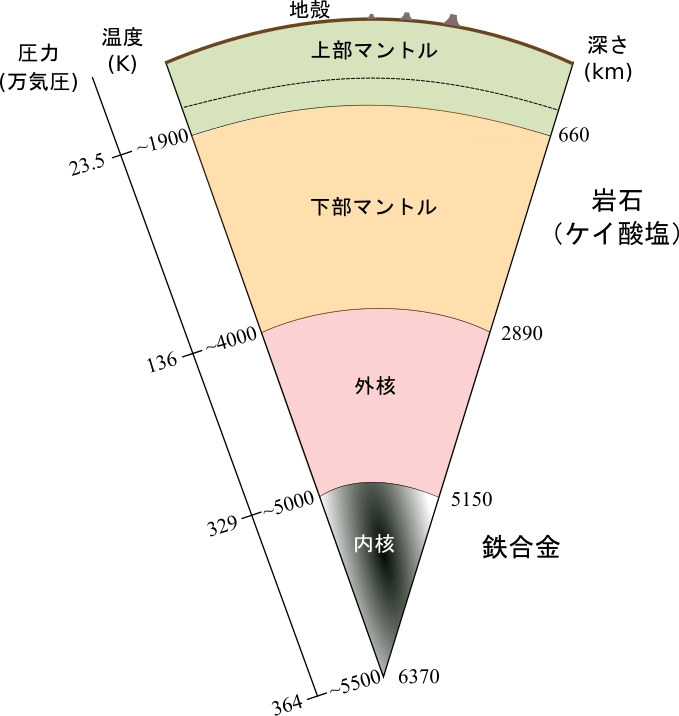

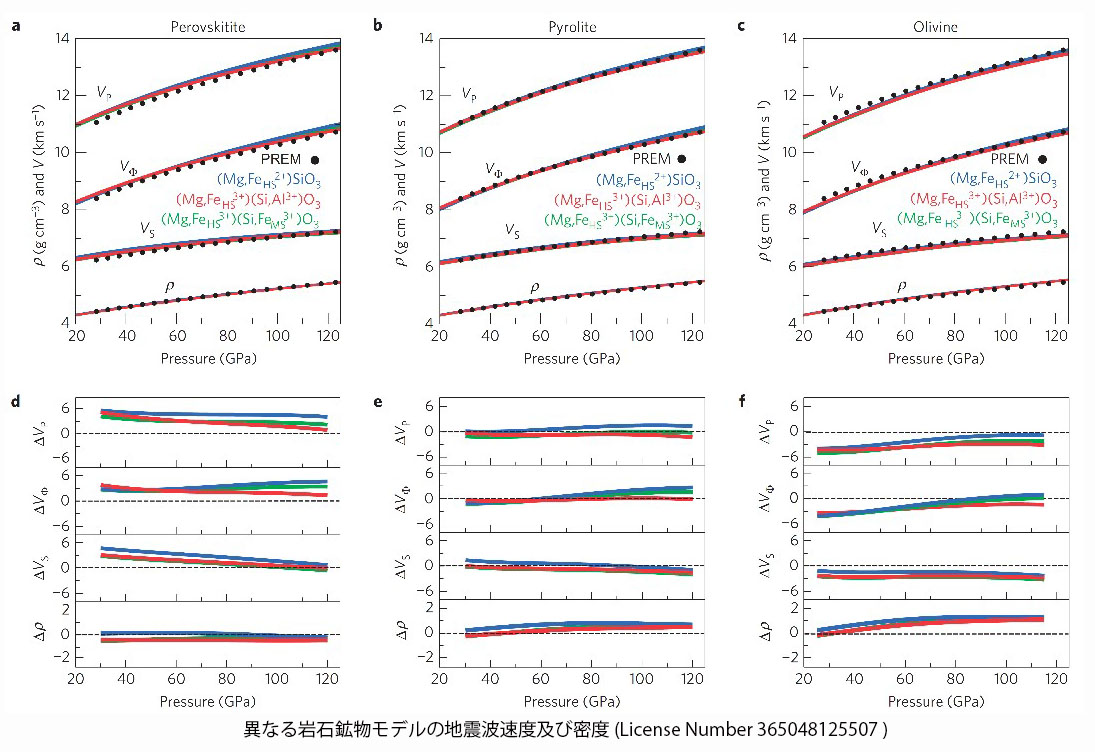

地球下部マントルの化学組成が3価鉄を含むパイロライト的であることを示唆する理論計算

地球全体積の50%以上を占める下部マントル(深さ約660kmから2890km)の物質構成は、直接岩石を採取することがほぼ不可能なため長く未解明であり、地球深部科学において長年にわたる謎の一つとなっていました。下部マントルは地球内部最大の領域であるため、その化学組成の解明は地球の成り立ちや進化を理解するための重要なカギとなります。下部マントルの組成を推定する最も有力な方法は、地震学的観測から得られる地震波速度(P波速度、S波速度など)や密度といった観測値をきちんと再現でき、地質学や地球化学の観点から見ても無理のない岩石鉱物モデルを構築することです。

このような研究方法は以前から広く認識されてはいるのですが、100万気圧、2500度に達する下部マントルの温度圧力条件では、鉱物の弾性的性質(弾性特性)を精密に決めることが困難であったため、はっきりした結論が出されていませんでした。愛媛大地球深部ダイナミクス研究センター(GRC)数値計算部門では、量子力学の基本原理にもとづいて物質の化学結合をシミュレートする第一原理電子状態計算法に基づき種々の下部マントル物質の弾性特性を圧力や温度の関数としてできるだけ精度よく計算し、地震波速度や密度の観測値をよく再現する岩石モデルの探索を行いました。その結果、ブリッジマナイトと呼ばれる鉱物とフェロペリクレースと呼ばれる鉱物がおよそ8対2の体積比で混合したパイロライトと呼ばれる岩石鉱物モデルが観測モデル(PREMモデル)を最もよく再現することが分かりました。またブリッジマナイト中に含まれる鉄イオンは2価だけでなく3価の状態になっているものが多い方が、よりよく観測モデルを再現できることがわかりました。

これまで上部マントル(深さ約10kmから660kmまで)はパイロライト組成を持つことが分かっていました。今回、下部マントルが上部マントルと同じ化学組成を持つことが示されたことにより、現在の地球のマントルは全体がよく混ざり合うように運動する全層対流の状態にあり、上下部マントルが別々に運動する二層対流の状態にはないことが強く示唆されました。これは地震波トモグラフィーと呼ばれる地震学的な観測結果とも調和的です。また地球の原材料物質と考えられている炭素質コンドライトと呼ばれる特殊な隕石は、パイロライトに比べシリカ(二酸化ケイ素SiO2)成分に富んだ化学組成を有しています。そのため炭素質コンドライトを基にしてパイロライト組成を持つ下部マントルを作るには、余分なシリカ成分をどこかに運び去る必要があります。一つの可能性として、余分なシリカ成分は地球の中心核(コア)(深さ約2890kmから地球中心6370kmまでの主に鉄から成る領域)に溶け込んだのではないかと考えられます。

一方、そもそも地球の原材料物質が炭素質コンドライトとは別の、よりシリカ成分が枯渇した物質であった可能性もあります。これらの問題は、今のところまだ良く分かっていないコアの化学組成を、今後詳しく調べることにより検証できると言えます。(土屋卓久)

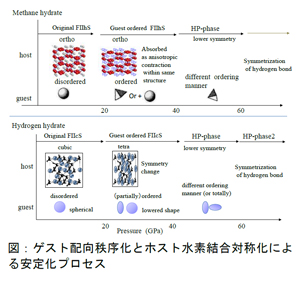

ガスハイドレートのゲスト配向秩序化及びホスト水素結合対称化による高圧安定化プロセス

メタンハイドレート(MH)は燃える氷として次世代のエネルギー資源として期待され、水素ハイドレート(HH)は水素貯蔵媒体として注目される物質である。また両ハイドレートとも太陽系の氷惑星・衛星や最近相次いで発見される系外惑星の構成成分と考えられ、惑星科学的にも重要な物質である。ガスハイドレートは低圧下では水分子(ホスト)が水素結合でケージを形成し、その中にゲストが包有されたクラスレート構造を取る。約 2GPa 以上になるとケージ構造は保たれず、filledice 構造という、氷あるいは氷に類似したフレームワークの空隙にゲスト分子が満たされたような構造をとる。MH の場合 filled ice Ih 構造(斜方晶)、HH の場合 filled ice Ic 構造(立方晶)となる。MH と HH の filled ice 構造は室温下で 86GPa という高圧まで存続し、際立った高圧安定性を示す。しかし、低温高圧下での相変化に関する研究はほとんど行われていなかった。また、水素結合を持つ物質系では高圧下での水素結合対称化や低温下でのプロトン秩序化は重要な課題であり、古くから実験や理論により研究されてきたが、ガスハイドレートでは研究は限られていた。そこで我々の研究グループでは MH と HH について低温高圧実験を行い、相変化を明らかにし、新たに形成される相とゲストの配向秩序化や、ホストの水素結合対称化との関連について検討し、ガスハイドレートの高圧安定化プロセスを提案した。高圧発生にはクランプ式 DAC を用い,低温発生にはヘリウム冷凍-クライオスタットを用いた。圧力範囲は 2 GPa~77 GPa で,温度範囲は 30 K~300 K で行った。MH では X 線回折およびラマン分光により 2 GPa 以上で 3 つの相の存在が明らかとなり、それらの存在領域を示した。すなわち、20GPa 以下ではゲストメタン分子が自由回転している相、それ以上ではゲスト分子の回転が抑制され配向が秩序化し、それにより相互作用が変化し斜方晶ではあるが軸比が変化する相、さらに、40 GPa以上では別の配向様式によるゲスト秩序化相の存在が明らかとなった。従来 40 GPa 以上の相は水素結合対称化に関連する相と解釈されてきたが、本研究で重水をホストとする実験を行った結果、ゲスト配向秩序化相であることが示され、水素結合対称化による相は 60 GPa 以上に存在することが示唆された。また、MH ではそれぞれの相境界が負の傾きを示すが、これはホストのプロトン秩序化の進行による体積変化に関連する現象であると推測され、低温高圧下ではゲスト分子の秩序化とホストのプロトン秩序化が重畳して起きていることが示唆された。HH についても 2 GPa 以上では 3 つの相の存在が明らかとなった。HH の filled ice Ic 構造はホストが氷 Ic であることから従来立方晶と考えられていたが、理論計算により低温高圧下で正方晶になることが予測された。本研究では正方晶化を実験的に検証し、ラマン分光によりゲスト分子の秩序化により分子の対称性が下がり、ホストが正方晶になることを示した。さらに 40 GPa 以上でも、重水-重水素置換試料の実験により別の配向様式によるゲスト秩序化相の存在を示し、水素結合対称化は 60 GPa 以上で起きることが示唆された。図は MH と HH についてゲストの配向秩序化やホストの水素結合対称化に関連する相変化の概念図を示したものである。MH は約 20 GPa でゲストの配向秩序化が起きそれに誘起された軸比変化を生じる、40 GPa では別の配向様式による相変化が起き、この時ホストの結晶系も変わる。60 GPa 以上で今度はホストの水素結合対称化に関連する相変化が起きると考えられる。HH は約 20 GPa でゲストの配向秩序化により正方晶に相変化し、45 GPaで別の配向様式か全部が秩序化する相変化が起き、さらに 60 GPa でホストの水素結合対称化に関連する相変化が起きるという描像が描けると考えられる。MH と HH の卓越した高圧安定性はゲストの段階的な配向秩序化の進行により誘発される相互作用の強化により、次いで、ホストの水素結合対称化により獲得されていくものと考えられる。(平井寿子)

メタンハイドレート(MH)は燃える氷として次世代のエネルギー資源として期待され、水素ハイドレート(HH)は水素貯蔵媒体として注目される物質である。また両ハイドレートとも太陽系の氷惑星・衛星や最近相次いで発見される系外惑星の構成成分と考えられ、惑星科学的にも重要な物質である。ガスハイドレートは低圧下では水分子(ホスト)が水素結合でケージを形成し、その中にゲストが包有されたクラスレート構造を取る。約 2GPa 以上になるとケージ構造は保たれず、filledice 構造という、氷あるいは氷に類似したフレームワークの空隙にゲスト分子が満たされたような構造をとる。MH の場合 filled ice Ih 構造(斜方晶)、HH の場合 filled ice Ic 構造(立方晶)となる。MH と HH の filled ice 構造は室温下で 86GPa という高圧まで存続し、際立った高圧安定性を示す。しかし、低温高圧下での相変化に関する研究はほとんど行われていなかった。また、水素結合を持つ物質系では高圧下での水素結合対称化や低温下でのプロトン秩序化は重要な課題であり、古くから実験や理論により研究されてきたが、ガスハイドレートでは研究は限られていた。そこで我々の研究グループでは MH と HH について低温高圧実験を行い、相変化を明らかにし、新たに形成される相とゲストの配向秩序化や、ホストの水素結合対称化との関連について検討し、ガスハイドレートの高圧安定化プロセスを提案した。高圧発生にはクランプ式 DAC を用い,低温発生にはヘリウム冷凍-クライオスタットを用いた。圧力範囲は 2 GPa~77 GPa で,温度範囲は 30 K~300 K で行った。MH では X 線回折およびラマン分光により 2 GPa 以上で 3 つの相の存在が明らかとなり、それらの存在領域を示した。すなわち、20GPa 以下ではゲストメタン分子が自由回転している相、それ以上ではゲスト分子の回転が抑制され配向が秩序化し、それにより相互作用が変化し斜方晶ではあるが軸比が変化する相、さらに、40 GPa以上では別の配向様式によるゲスト秩序化相の存在が明らかとなった。従来 40 GPa 以上の相は水素結合対称化に関連する相と解釈されてきたが、本研究で重水をホストとする実験を行った結果、ゲスト配向秩序化相であることが示され、水素結合対称化による相は 60 GPa 以上に存在することが示唆された。また、MH ではそれぞれの相境界が負の傾きを示すが、これはホストのプロトン秩序化の進行による体積変化に関連する現象であると推測され、低温高圧下ではゲスト分子の秩序化とホストのプロトン秩序化が重畳して起きていることが示唆された。HH についても 2 GPa 以上では 3 つの相の存在が明らかとなった。HH の filled ice Ic 構造はホストが氷 Ic であることから従来立方晶と考えられていたが、理論計算により低温高圧下で正方晶になることが予測された。本研究では正方晶化を実験的に検証し、ラマン分光によりゲスト分子の秩序化により分子の対称性が下がり、ホストが正方晶になることを示した。さらに 40 GPa 以上でも、重水-重水素置換試料の実験により別の配向様式によるゲスト秩序化相の存在を示し、水素結合対称化は 60 GPa 以上で起きることが示唆された。図は MH と HH についてゲストの配向秩序化やホストの水素結合対称化に関連する相変化の概念図を示したものである。MH は約 20 GPa でゲストの配向秩序化が起きそれに誘起された軸比変化を生じる、40 GPa では別の配向様式による相変化が起き、この時ホストの結晶系も変わる。60 GPa 以上で今度はホストの水素結合対称化に関連する相変化が起きると考えられる。HH は約 20 GPa でゲストの配向秩序化により正方晶に相変化し、45 GPaで別の配向様式か全部が秩序化する相変化が起き、さらに 60 GPa でホストの水素結合対称化に関連する相変化が起きるという描像が描けると考えられる。MH と HH の卓越した高圧安定性はゲストの段階的な配向秩序化の進行により誘発される相互作用の強化により、次いで、ホストの水素結合対称化により獲得されていくものと考えられる。(平井寿子)

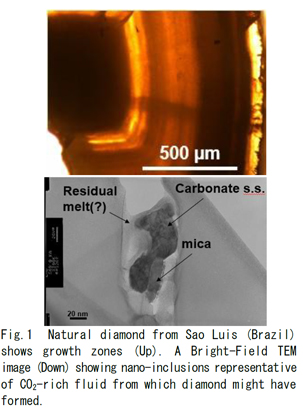

The origin of diamonds by chemistry and mineralogy of trapped nano-inclusions

Natural diamonds represent an important tool to understand the geochemical processes occurring in the Earth’s interior. During their growth, diamonds can trap fluids and/or mineral inclusions, which are considered pristine witnesses of the surrounding forming-media. In addition, the composition of these inclusions along with the internal structure of the diamonds can provide invaluable information regarding the chemical and physical conditions at which diamonds formed in the interior of the Earth. However, mechanisms for the formation of diamonds are also revealed by tiny minerals/fluids (50-250 nm in diameter) trapped in fibrous diamonds. Because of the nanometer size, the investigation of these inclusions can only be accomplished using the transmission electron microscopy technique assisted by focused ion beam for thin (about 100 nm thick) sample preparation. This is the case of a fibrous diamond from Sao Luis (Brazil) where tiny touching minerals were identified along with hypersaline fluids within an amorphous matrix (Figure 1). Mineralogical and chemical analyses performed by TEM showed this fibrous diamond being particularly rich in (K,Na)Cl-bearing inclusions along with euhedral phases such as mica, (Ca,Mg,Fe)CO3 solid solutions and apatite in the outer part, while the inner part likely crystallized from a SiO2– rich fluids.The presence of nano-inclusions (minerals/fluids) along dislocations suggests that the diamond itself may have grown by a dislocation-controlled growth mechanism as previously described in literature. In addition, the association of carbonate + mica + apatite + brine is widely accepted to be representative of diamond-forming media that crystallizes during cooling of the primary hydrous fluid, carbonatitic in composition. The presence of this mineral assemblage, therefore, implies that precipitation of diamond can occur at conditions where the reduced form of carbon-diamond- and its oxidized form -carbonatecan coexist within the lithosphere. (V. Stagno)

Natural diamonds represent an important tool to understand the geochemical processes occurring in the Earth’s interior. During their growth, diamonds can trap fluids and/or mineral inclusions, which are considered pristine witnesses of the surrounding forming-media. In addition, the composition of these inclusions along with the internal structure of the diamonds can provide invaluable information regarding the chemical and physical conditions at which diamonds formed in the interior of the Earth. However, mechanisms for the formation of diamonds are also revealed by tiny minerals/fluids (50-250 nm in diameter) trapped in fibrous diamonds. Because of the nanometer size, the investigation of these inclusions can only be accomplished using the transmission electron microscopy technique assisted by focused ion beam for thin (about 100 nm thick) sample preparation. This is the case of a fibrous diamond from Sao Luis (Brazil) where tiny touching minerals were identified along with hypersaline fluids within an amorphous matrix (Figure 1). Mineralogical and chemical analyses performed by TEM showed this fibrous diamond being particularly rich in (K,Na)Cl-bearing inclusions along with euhedral phases such as mica, (Ca,Mg,Fe)CO3 solid solutions and apatite in the outer part, while the inner part likely crystallized from a SiO2– rich fluids.The presence of nano-inclusions (minerals/fluids) along dislocations suggests that the diamond itself may have grown by a dislocation-controlled growth mechanism as previously described in literature. In addition, the association of carbonate + mica + apatite + brine is widely accepted to be representative of diamond-forming media that crystallizes during cooling of the primary hydrous fluid, carbonatitic in composition. The presence of this mineral assemblage, therefore, implies that precipitation of diamond can occur at conditions where the reduced form of carbon-diamond- and its oxidized form -carbonatecan coexist within the lithosphere. (V. Stagno)

六方最密構造鉄の剪断誘起格子選択配向

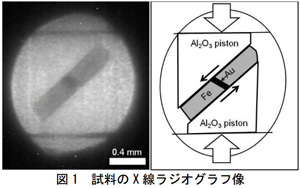

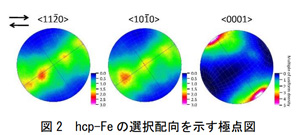

地球の内核は極方向に伝播する縦波速度が赤道方向に伝播するものよりも約 3%速いという顕著な軸対称の異方性を持つことが知られており、これを説明する様々なモデルが提案されています。多くのモデルでは内核を構成する鉄の高圧相である六方最密構造の鉄(hcp-Fe)の変形誘起格子選択配向を異方性形成の素過程とみなしているためhcp-Fe の変形挙動を理解することが重要ですが、この物質は常温常圧へ回収できないため高圧下での観察が必要で、詳細な研究が不足していました。過去に DAC または D-DIA 装置を用いた一軸圧縮実験での格子選択配向の報告はありますが、この場合結果の解釈にすべり系の容易度を仮定したモデル計算が必要で明快な結論が得られていません。そこで、D-DIA 装置を用いて hcp-Fe の剪断変形実験を行い、これによって発達する格子選択配向を直接決定することを目指しました。出発物質にはあらかじめ焼結した細粒の体心立方構造の鉄のディスクを用いました。実験は SPring-8、BL04B1 に設置されている D-DIA 装置、SPEED-MkII-Dを用いて、圧力約 9–18 GPa、温度 723 K、剪断歪速度2 × 10–4, 0.6 × 10–4 s–1の条件下で行いました。1 辺 4.5 または 5.0 mm の立方体圧力媒体を用い、45ºで切断した Al2O3円柱で試料を挟みセル全体の一軸圧縮により試料を剪断変形させました(図 1)。

地球の内核は極方向に伝播する縦波速度が赤道方向に伝播するものよりも約 3%速いという顕著な軸対称の異方性を持つことが知られており、これを説明する様々なモデルが提案されています。多くのモデルでは内核を構成する鉄の高圧相である六方最密構造の鉄(hcp-Fe)の変形誘起格子選択配向を異方性形成の素過程とみなしているためhcp-Fe の変形挙動を理解することが重要ですが、この物質は常温常圧へ回収できないため高圧下での観察が必要で、詳細な研究が不足していました。過去に DAC または D-DIA 装置を用いた一軸圧縮実験での格子選択配向の報告はありますが、この場合結果の解釈にすべり系の容易度を仮定したモデル計算が必要で明快な結論が得られていません。そこで、D-DIA 装置を用いて hcp-Fe の剪断変形実験を行い、これによって発達する格子選択配向を直接決定することを目指しました。出発物質にはあらかじめ焼結した細粒の体心立方構造の鉄のディスクを用いました。実験は SPring-8、BL04B1 に設置されている D-DIA 装置、SPEED-MkII-Dを用いて、圧力約 9–18 GPa、温度 723 K、剪断歪速度2 × 10–4, 0.6 × 10–4 s–1の条件下で行いました。1 辺 4.5 または 5.0 mm の立方体圧力媒体を用い、45ºで切断した Al2O3円柱で試料を挟みセル全体の一軸圧縮により試料を剪断変形させました(図 1)。

試料の周囲に配置したヒーターにより加熱し熱電対で温度を測定しました。変形中の試料の 2 次元回折パターンを 49–51 keV の単色 X 線とイメージングプレートを用いて取得し、これを神戸大学の瀬戸雄介講師の開発したソフトウェア ReciPro で解析し試料の格子選択配向を求めました。(1) hcpFe単相の変形実験と(2) 面心立方構造から六方最密構造への相転移中の変形実験の 2 つのタイプ10の実験を行ったところ、 いずれの実験でも変形の進行とともに徐々に格子選択配向が発達していく様子が観察されました。実験(1)では変形前のほぼランダムな hcp-Fe の組織から、最終的に剪断面法線方向にが、剪断方向にが配列する底面すべり支配のパターンが約 35º逆回転した選択配向が得られました(図 2)。この逆回転は実験での歪が比較的小さかったためと解釈でき、本研究の実験条件では底面すべりが支配的であると考えられます。また、実験(2)では変形前のほぼランダムな組織の面心立方構造の鉄が強い配向性を持つ hcp-Fe に相転移していく様子が見られ、最終的に(1)と同傾向のより強い選択配向が得られました。これは、転移シアーの寄与によると考えられます。得られた結果をもとに考えると、地球内核の異方性は、次数 2 的対流パターンでの変形でhcp-Fe の底面すべりが支配的となることで解釈できるかもしれません。(西原遊)

いずれの実験でも変形の進行とともに徐々に格子選択配向が発達していく様子が観察されました。実験(1)では変形前のほぼランダムな hcp-Fe の組織から、最終的に剪断面法線方向にが、剪断方向にが配列する底面すべり支配のパターンが約 35º逆回転した選択配向が得られました(図 2)。この逆回転は実験での歪が比較的小さかったためと解釈でき、本研究の実験条件では底面すべりが支配的であると考えられます。また、実験(2)では変形前のほぼランダムな組織の面心立方構造の鉄が強い配向性を持つ hcp-Fe に相転移していく様子が見られ、最終的に(1)と同傾向のより強い選択配向が得られました。これは、転移シアーの寄与によると考えられます。得られた結果をもとに考えると、地球内核の異方性は、次数 2 的対流パターンでの変形でhcp-Fe の底面すべりが支配的となることで解釈できるかもしれません。(西原遊)

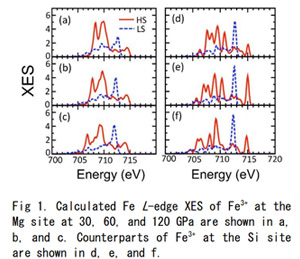

Fe L-edge XES of Fe-bearing MgSiO3 bridgmanite

High-resolution K-edge X-ray emission spectroscopy (XES) was widely used to detect the pressure-induced spin transition, from the high-spin (HS) to low-spin (LS) state, of Fe-bearing MgSiO3 bridgmanite (Badro et al.,2004). The technique cannot provide information about the valence states and substitution sites of Fe. However, since the electron transition, from 2p to 3d orbital,is allowed quantum mechanically, the Fe L-edge XES can directly present the distribution and intensity of Fe-3d character.The first-principles method combined with theSlater transition potential method is selected to simulate the Fe L-edge XES of Fe bearing MgSiO3 bridgmanite using the supercells containing 80 atoms. The generalized gradient approximation and more sophisticated LDA+U method are used for the exchange-correlation functional and half-core hole approximation for spectral simulations.The Fe L-edge XES of Fe-bearing MgSiO3 bridgmanite at pressures ranging from 0 to 180 GPa with 6.25 mol% of Fe incorporation was investigated. The spectroscopies of Fe adopting different valence states (2+ and 3+), spin states (HS and LS), and substitution sites (Mg and Si site) were investigated. Our results indicate that Hubbard U correction is necessary to correctly predict the band gap of Fe-bearing MgSiO3 bridgmanite. Furthermore, the correction is also very important to describe the spectral features. The Fe L-edge XES depends weakly on pressure up to 180 GPa. For HS Fe2+ at the Mg site, one main peak located at ~709.0 eV is observed at 30 GPa, while one more localized main peak appears at ~711.0 eV in the case of LS Fe2+ at the Mg site under 120 GPa, giving rise to that the main peak of Fe2+ at the Mg site will be pushed up about 2 eV during the spin transition.Being different from Fe2+, because of the larger attractive potential of Fe3+, the XES of HS Fe3+ substituted at the Mg and Si site under 30 GPa show two and four main peaks, which distribute in a range of 1.8 eV and 3.5 eV, respectively. With a 4 eV shift of the first main peak, those main peaks will converge to one peak located at ~712.0 eV after the spin transition of Fe3+. The sharpness of LS Fe’s main peaks reflects higher localization of its 3d orbital, and the reason is that the crystal-field splitting of Fe’s 3d orbital is included in the occupied states of HS Fe but not in LS Fe. In summary, the shift and sharpness of main peaks can be used to identify the spin transition of both Fe2+ and Fe3+. Furthermore, valence states of Fe can be distinguished by the profile of main peaks in the HS state and also by the shift of the first main peak during HS-LS transition. The substitution sites of Fe3+ can be identified based on the features of both main peaks and whole spectra, since the hybridization between Si and O is much stronger than that between Mg and O. (Xianlong Wang)

High-resolution K-edge X-ray emission spectroscopy (XES) was widely used to detect the pressure-induced spin transition, from the high-spin (HS) to low-spin (LS) state, of Fe-bearing MgSiO3 bridgmanite (Badro et al.,2004). The technique cannot provide information about the valence states and substitution sites of Fe. However, since the electron transition, from 2p to 3d orbital,is allowed quantum mechanically, the Fe L-edge XES can directly present the distribution and intensity of Fe-3d character.The first-principles method combined with theSlater transition potential method is selected to simulate the Fe L-edge XES of Fe bearing MgSiO3 bridgmanite using the supercells containing 80 atoms. The generalized gradient approximation and more sophisticated LDA+U method are used for the exchange-correlation functional and half-core hole approximation for spectral simulations.The Fe L-edge XES of Fe-bearing MgSiO3 bridgmanite at pressures ranging from 0 to 180 GPa with 6.25 mol% of Fe incorporation was investigated. The spectroscopies of Fe adopting different valence states (2+ and 3+), spin states (HS and LS), and substitution sites (Mg and Si site) were investigated. Our results indicate that Hubbard U correction is necessary to correctly predict the band gap of Fe-bearing MgSiO3 bridgmanite. Furthermore, the correction is also very important to describe the spectral features. The Fe L-edge XES depends weakly on pressure up to 180 GPa. For HS Fe2+ at the Mg site, one main peak located at ~709.0 eV is observed at 30 GPa, while one more localized main peak appears at ~711.0 eV in the case of LS Fe2+ at the Mg site under 120 GPa, giving rise to that the main peak of Fe2+ at the Mg site will be pushed up about 2 eV during the spin transition.Being different from Fe2+, because of the larger attractive potential of Fe3+, the XES of HS Fe3+ substituted at the Mg and Si site under 30 GPa show two and four main peaks, which distribute in a range of 1.8 eV and 3.5 eV, respectively. With a 4 eV shift of the first main peak, those main peaks will converge to one peak located at ~712.0 eV after the spin transition of Fe3+. The sharpness of LS Fe’s main peaks reflects higher localization of its 3d orbital, and the reason is that the crystal-field splitting of Fe’s 3d orbital is included in the occupied states of HS Fe but not in LS Fe. In summary, the shift and sharpness of main peaks can be used to identify the spin transition of both Fe2+ and Fe3+. Furthermore, valence states of Fe can be distinguished by the profile of main peaks in the HS state and also by the shift of the first main peak during HS-LS transition. The substitution sites of Fe3+ can be identified based on the features of both main peaks and whole spectra, since the hybridization between Si and O is much stronger than that between Mg and O. (Xianlong Wang)

蛇紋石の弾性軟化現象

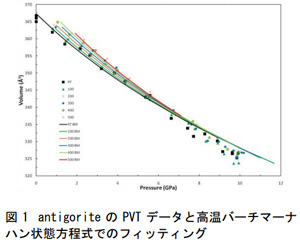

蛇紋石の中の多形の1つである antigorite は高温高圧下で安定な相であり、沈み込むスラブに伴って水を地球深部に輸送する重要な含水相の1つと考えられます。したがってこの相の熱弾性的性質を明らかにすることは、高温高圧下での密度や弾性的振る舞い、さらに相平衡境界を熱力学的に計算する上で重要となります。現在までに室温下での圧縮特性についてはいくつかの報告があり、特に最近の室温圧縮実験により 6-7 GPa での弾性10軟化現象の存在が指摘されました (Nestola etal., 2010)。この現象は Bezacier et al. (2013)においてブリルアン散乱法でも確かめられ、相転移現象と述べられるとともに、200℃までその存在が確認されました。しかしながら、6-7 GPa (~200 km付近でのスラブの温度は200℃よりも低いとは考えにくく、さらに高温下での振る舞いを明らかにする必要があります。我々は、特にこの現象の高温高圧下での存在にターゲットを絞って研究に取り組みました。高温高圧X線回折実験は高エネルギー加速器研究機構の PF-AR NE5C ビームラインで行いました。実験で得られた結果を 2 次のバーチ・マーナガン状態方程式でフィッティングした結果を図 1 に示します。 室温での 結果は今 まで の報告さ れてい るHilairet et al. (2006)や Nestola et al. (2010)と極めてよく一致することを確認しました。圧縮特性は約 7 GPa 付近で変化が見られ、~7 GPa までの体積弾性率は K0=65 (3) GPa でした。一方、高温下でのデータは今回初めて得られたものであり、高温下でもこの弾性軟化現象が顕著にみられることがわかりました。図 2 にはこの圧縮特性の変化を軸圧縮から見た図を示します。c 軸方向の縮み量が大きく、それゆえに非線形な縮み方をしている様子がわかります。また c 軸では~7 GPa 付近で顕著に弾性軟化を示す一方、a 軸及び b 軸は縮み量が少なく、軸圧縮率の比はβa : βb : βc = 1.15 : 1.00 : 3.33 という結果を得ました。また高温下 400℃でも c 軸の弾性軟化が顕著な様子がわかりました。ちなみに、この弾性軟化現象は他の蛇紋石の多形 lizardite にも存在することが第一原理計算から示されており(Mookherjee and Stixrude, 2009; Tsuchiya, 2013)、他の含水相でも見られるようです。我々は緑泥石でもこの現象を見出しています(末次、愛媛大学修士論文)。この弾性軟化現象は高温下でも起こるので、沈み込むスラブ内で起こっている可能性があります。例えば~9 GPa, ~400℃の低温スラブ(Syracuseet al., 2010)を想定した場合、この条件はantigorite の安定領域外ですが、カイネティクスの影響により antigorite は準安定的に存在可能です(Inoue et al., 2009)。したがって低温の沈み込むスラブ内でこの相転移現象が起こっている可能性があり、スラブダイナミクスへの影響や地震発生との関連性などが予測されます。今後、スラブの地震観測結果と比較して、その関連性を検討していく必要があります。(井上 徹)

室温での 結果は今 まで の報告さ れてい るHilairet et al. (2006)や Nestola et al. (2010)と極めてよく一致することを確認しました。圧縮特性は約 7 GPa 付近で変化が見られ、~7 GPa までの体積弾性率は K0=65 (3) GPa でした。一方、高温下でのデータは今回初めて得られたものであり、高温下でもこの弾性軟化現象が顕著にみられることがわかりました。図 2 にはこの圧縮特性の変化を軸圧縮から見た図を示します。c 軸方向の縮み量が大きく、それゆえに非線形な縮み方をしている様子がわかります。また c 軸では~7 GPa 付近で顕著に弾性軟化を示す一方、a 軸及び b 軸は縮み量が少なく、軸圧縮率の比はβa : βb : βc = 1.15 : 1.00 : 3.33 という結果を得ました。また高温下 400℃でも c 軸の弾性軟化が顕著な様子がわかりました。ちなみに、この弾性軟化現象は他の蛇紋石の多形 lizardite にも存在することが第一原理計算から示されており(Mookherjee and Stixrude, 2009; Tsuchiya, 2013)、他の含水相でも見られるようです。我々は緑泥石でもこの現象を見出しています(末次、愛媛大学修士論文)。この弾性軟化現象は高温下でも起こるので、沈み込むスラブ内で起こっている可能性があります。例えば~9 GPa, ~400℃の低温スラブ(Syracuseet al., 2010)を想定した場合、この条件はantigorite の安定領域外ですが、カイネティクスの影響により antigorite は準安定的に存在可能です(Inoue et al., 2009)。したがって低温の沈み込むスラブ内でこの相転移現象が起こっている可能性があり、スラブダイナミクスへの影響や地震発生との関連性などが予測されます。今後、スラブの地震観測結果と比較して、その関連性を検討していく必要があります。(井上 徹)

(文献)Yang, C. Inoue, T. Yamada, A., Kikegawa,T., Ando, J. (2014) Equation of state and phasetransition of antigorite under high pressureand high temperature, Phys. Earth Planet.Inter., 228, 56-62.

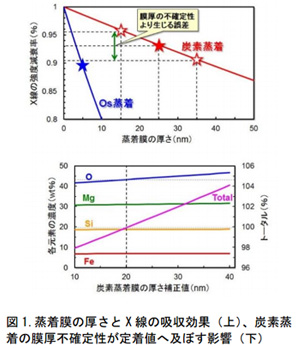

オスミウム蒸着膜を用いた EDS 軽元素定量

電子線マイクロプローブ法による化学組成分析は、地球科学分野のみならず、生命科学や工学分野においても、試料観察や材料評価に広く利用されています。近年の半導体(EDS)検出器の性能向上は目覚ましく、熟練ユーザーでなくとも簡便に高精度の元素定量を行うことができます。岩石や鉱物などの非導電体の電子顕微鏡観察では、試料表面を導電性物質で覆う必要があり、一般には炭素や金などのコーティング材が用いられます。近年、第三のコーティング材としてオスミウム(Os)が注目されており、複雑な凹凸組織や高分解能像観察に特に有効であるとされています。当センターにおいても、メイワフォーシス製の Os コーターを3 年前に導入し、主に EBSD 分析用試料の表面蒸着や凹凸の多い試料の組織観察に活用しています。Os 蒸着は、霧状の Os ガスソースから化学気相成長法によっておこなうため、膜厚の正確なコントロールが可能で、極めて薄い蒸着層が得られます。最近、この Os 蒸着の利点を生かし,EDS 元素定量分析(特に軽元素の定量)への応用について検討を進めてきたので、その成果をご紹介いたします。まず、従来の炭素蒸着試料を用いた定量分析結果と比較するため、主要な造岩珪酸塩鉱物および酸化鉱物について、鏡面研磨後、厚さ 5 nm の Os 蒸着を施し、FE-SEM 下において EDS 分析をおこないました。各元素の定量校正には、同様の処理を施した標準試料を用いています。定量結果は良好で、炭素蒸着を用いた場合と比較しても遜色のない、信頼性の高い値が得られました。嬉しい誤算(?)は、酸素濃度を極めて正確に求められる点でした。EDS 分析では、通常、各元素濃度を SiO2や Al2O3などの酸化物の形で求めます(特性 X 線の強度より各陽イオン濃度を決定し、それに見合う量の酸素を付加します、つまり酸素濃度自身は定量しません)が、全元素定量といって、元素単体の濃度を個別に求めることも可能です。全元素定量をおこなった場合、炭素蒸着では酸素濃度が理想値よりも 2-3 wt%低く見積もられるのに対して、Os 蒸着ではほぼ理想通りの値が得られました(表 1)。これには、炭素蒸着膜の厚さ見積もりの不確定性が関係しています。試料内部より発生した X 線の吸収は、原子番号の大きな Os の方が C に比べ大きいものの、膜厚コントロールと厚さの正確な見積もりが難しい炭素蒸着の場合、定量計算時に補正する膜厚と真の膜厚値の間にずれが生じやすくなります。このずれは、吸収されやすい低エネルギーX 線を発生させる軽元素ほど大きく影響し、酸素濃度では数 wt%の定量誤差が生じる原因となります(図 1)。酸素濃度を正確に定量できることのメリットは大きく、例えば、酸化状態の異なる Fe を含む試料において,それぞれの量比を見積もったり、含水鉱物中の水素濃度を“トータル欠損分”として推定したりできます。実際、磁鉄鉱(Fe2+Fe3+2O4)で正しい Fe2+,Fe3+濃度が求まること、および、蛇紋石(Mg3Si2O5(OH)4)の含水量が従来の H2O 成分としてトータル欠損から求める方法に比べて正確に求められることが分かり、その有効性を確認しました。さらに、従来の炭素蒸着では困難であった炭素(C)や窒素(N)の正確な定量も Os 蒸着では可能で、有機化合物の組成分析などにも応用できることが分かりました。以上のように良いことずくめの Os 蒸着ですが、蒸着時にガスソースとして用いる四酸化オスミウム(OsO4)は毒性が強いため、取り扱いには多少の注意が必要です。現在、私の研究室やその周辺では、本手法をルーチン的に用いつつあり、高圧実験からの回収試料に関しても化学分析の幅を広げられると期待しています。(大藤 弘明)

電子線マイクロプローブ法による化学組成分析は、地球科学分野のみならず、生命科学や工学分野においても、試料観察や材料評価に広く利用されています。近年の半導体(EDS)検出器の性能向上は目覚ましく、熟練ユーザーでなくとも簡便に高精度の元素定量を行うことができます。岩石や鉱物などの非導電体の電子顕微鏡観察では、試料表面を導電性物質で覆う必要があり、一般には炭素や金などのコーティング材が用いられます。近年、第三のコーティング材としてオスミウム(Os)が注目されており、複雑な凹凸組織や高分解能像観察に特に有効であるとされています。当センターにおいても、メイワフォーシス製の Os コーターを3 年前に導入し、主に EBSD 分析用試料の表面蒸着や凹凸の多い試料の組織観察に活用しています。Os 蒸着は、霧状の Os ガスソースから化学気相成長法によっておこなうため、膜厚の正確なコントロールが可能で、極めて薄い蒸着層が得られます。最近、この Os 蒸着の利点を生かし,EDS 元素定量分析(特に軽元素の定量)への応用について検討を進めてきたので、その成果をご紹介いたします。まず、従来の炭素蒸着試料を用いた定量分析結果と比較するため、主要な造岩珪酸塩鉱物および酸化鉱物について、鏡面研磨後、厚さ 5 nm の Os 蒸着を施し、FE-SEM 下において EDS 分析をおこないました。各元素の定量校正には、同様の処理を施した標準試料を用いています。定量結果は良好で、炭素蒸着を用いた場合と比較しても遜色のない、信頼性の高い値が得られました。嬉しい誤算(?)は、酸素濃度を極めて正確に求められる点でした。EDS 分析では、通常、各元素濃度を SiO2や Al2O3などの酸化物の形で求めます(特性 X 線の強度より各陽イオン濃度を決定し、それに見合う量の酸素を付加します、つまり酸素濃度自身は定量しません)が、全元素定量といって、元素単体の濃度を個別に求めることも可能です。全元素定量をおこなった場合、炭素蒸着では酸素濃度が理想値よりも 2-3 wt%低く見積もられるのに対して、Os 蒸着ではほぼ理想通りの値が得られました(表 1)。これには、炭素蒸着膜の厚さ見積もりの不確定性が関係しています。試料内部より発生した X 線の吸収は、原子番号の大きな Os の方が C に比べ大きいものの、膜厚コントロールと厚さの正確な見積もりが難しい炭素蒸着の場合、定量計算時に補正する膜厚と真の膜厚値の間にずれが生じやすくなります。このずれは、吸収されやすい低エネルギーX 線を発生させる軽元素ほど大きく影響し、酸素濃度では数 wt%の定量誤差が生じる原因となります(図 1)。酸素濃度を正確に定量できることのメリットは大きく、例えば、酸化状態の異なる Fe を含む試料において,それぞれの量比を見積もったり、含水鉱物中の水素濃度を“トータル欠損分”として推定したりできます。実際、磁鉄鉱(Fe2+Fe3+2O4)で正しい Fe2+,Fe3+濃度が求まること、および、蛇紋石(Mg3Si2O5(OH)4)の含水量が従来の H2O 成分としてトータル欠損から求める方法に比べて正確に求められることが分かり、その有効性を確認しました。さらに、従来の炭素蒸着では困難であった炭素(C)や窒素(N)の正確な定量も Os 蒸着では可能で、有機化合物の組成分析などにも応用できることが分かりました。以上のように良いことずくめの Os 蒸着ですが、蒸着時にガスソースとして用いる四酸化オスミウム(OsO4)は毒性が強いため、取り扱いには多少の注意が必要です。現在、私の研究室やその周辺では、本手法をルーチン的に用いつつあり、高圧実験からの回収試料に関しても化学分析の幅を広げられると期待しています。(大藤 弘明)

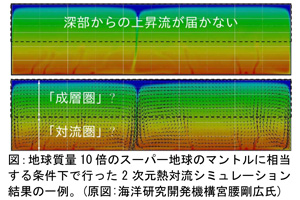

強い圧縮性と深度依存物性をもつ流体の熱対流

~スーパー地球のマントル対流に関する考察~

「井の中の蛙、大海を知らず」ではあるまいが、つい最近まではこの地球こそが我々の知る最大の「地球型惑星」であった。 だから地球型惑星の研究では、地球サイズやそれ以下のものだけを考えれば十分だった。しかし近年の天文学的観測手法の進歩により、太陽系以外の惑星系の存在が数多く知られるようになってくると、そこには地球より大きな地球型惑星がいくつか含まれているらしいことも分かってきた。 これらは最大で地球の10 倍程度の質量を持っており、「スーパー地球」(super Earth) などと呼ばれている。 「スーパー地球」の発見により、地球より大きな地球型惑星のマントルダイナミクスが新たな研究テーマの 1つになってきた。 そこで本研究では、地球型惑星の大きさの違いがそのマントルダイナミクスに与える影響を調べる第一歩として、スーパー地球のマントル内部に存在する大きな圧力 (〜TPa) 条件下で重要になると期待される、マントル物質の(i) 断熱的圧力変化、および (ii) 熱膨張率と熱伝導率の深さ変化、の 2 つに注目し、これらがスーパー地球のマントル内の鉛直方向の流れに与える基本的な影響を考察した。モデルとして、静止状態にある圧縮性流体の層を考える。流体中の重力加速度と定圧比熱は一定とするが、熱膨張率と熱伝導率は深さとともに指数関数的に変化 (前者は減少、後者は増加) するものとした。流体層の上面と下面での温度は一定とし、流体層内部の温度分布は鉛直方向の定常 1次元熱伝導状態によって与えられるものとする。本研究では、この流体中の温度成層構造の安定性を「パーセル法」により検討する。 具体的には、ある深さにある流体塊 (パーセル) を鉛直方向に断熱的に (微小) 変位させたときに、流体塊がそのまま動き続ける (静力学的不安定) か、あるいは元の位置に戻ろうとする (静力学的安定) かのどちらかを調べる。 特にここでは、流体の熱膨張率・熱伝導率の深度依存性、及び流体の圧縮性の効果の強さをさまざまに変化させたときに、流体層中で静力学的不安定となる深度の範囲がどう変化するかを調べた。

「井の中の蛙、大海を知らず」ではあるまいが、つい最近まではこの地球こそが我々の知る最大の「地球型惑星」であった。 だから地球型惑星の研究では、地球サイズやそれ以下のものだけを考えれば十分だった。しかし近年の天文学的観測手法の進歩により、太陽系以外の惑星系の存在が数多く知られるようになってくると、そこには地球より大きな地球型惑星がいくつか含まれているらしいことも分かってきた。 これらは最大で地球の10 倍程度の質量を持っており、「スーパー地球」(super Earth) などと呼ばれている。 「スーパー地球」の発見により、地球より大きな地球型惑星のマントルダイナミクスが新たな研究テーマの 1つになってきた。 そこで本研究では、地球型惑星の大きさの違いがそのマントルダイナミクスに与える影響を調べる第一歩として、スーパー地球のマントル内部に存在する大きな圧力 (〜TPa) 条件下で重要になると期待される、マントル物質の(i) 断熱的圧力変化、および (ii) 熱膨張率と熱伝導率の深さ変化、の 2 つに注目し、これらがスーパー地球のマントル内の鉛直方向の流れに与える基本的な影響を考察した。モデルとして、静止状態にある圧縮性流体の層を考える。流体中の重力加速度と定圧比熱は一定とするが、熱膨張率と熱伝導率は深さとともに指数関数的に変化 (前者は減少、後者は増加) するものとした。流体層の上面と下面での温度は一定とし、流体層内部の温度分布は鉛直方向の定常 1次元熱伝導状態によって与えられるものとする。本研究では、この流体中の温度成層構造の安定性を「パーセル法」により検討する。 具体的には、ある深さにある流体塊 (パーセル) を鉛直方向に断熱的に (微小) 変位させたときに、流体塊がそのまま動き続ける (静力学的不安定) か、あるいは元の位置に戻ろうとする (静力学的安定) かのどちらかを調べる。 特にここでは、流体の熱膨張率・熱伝導率の深度依存性、及び流体の圧縮性の効果の強さをさまざまに変化させたときに、流体層中で静力学的不安定となる深度の範囲がどう変化するかを調べた。

本研究の結果、圧縮性の効果を取り入れた場合には、熱膨張率の深度依存性が大きいほど流体層全体が不安定になりやすいことが分かった。これは深部の熱膨張率が小さいほど断熱温度勾配が小さく、鉛直方向の変位によって熱的な浮力を失いにくいことに起因している。 また地球質量の 10倍の「スーパー地球」に相当する条件では、静力学的に不安定となる深さ範囲が、流体層の置かれた条件によって大きく変わることも分かった。例えば流体層全体が静力学的に不安定となるのは、熱膨張率の深さ依存性が十分強く、かつ表面温度が十分低い場合に限られる。特にこれらの条件を満足しない「スーパー地球」のマントルの内部は、静力学的に不安定な「対流圏 (troposphere)」と安定な「成層圏 (stratosphere)」の 2 つの層に分離している可能性が示唆されるが、その妥当性は我々が並行して行っている2次元熱対流シミュレーションからも確認できる (図参照)。 なおこれらの結果は圧縮性の効果を無視した場合とは極めて対照的であり、「スーパー地球」のマントル対流の描像や進化の過程を理解する上で、圧縮性の効果が決定的に重要であることを意味している。もしこの結果が正しいとすると、「スーパー地球」のマントル対流は (あったとしても) 地球のそれと比べてごく弱いものになるであろう。さらに想像をたくましくすれば、スーパー地球の表面は、豊かな生命を育むこの地球の表面とは大きく異なった環境にあるとも考えられる。「スーパー地球」という折角の夢のある話が、「スーパー地球人は存在しない」などという夢のない結論に終わってしまうのも実に残念なことではあるのだが。なおこの研究は、本学卒業生の木下祐也氏、及び海洋研究開発機構の宮腰剛広氏らと共同のもと実施しているものである。記して感謝する。(亀山 真典)

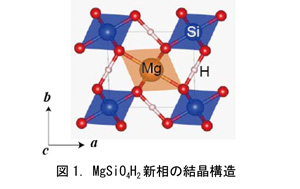

下部マントル領域における新たな高圧含水マグネシウムケイ酸塩相の理論予測

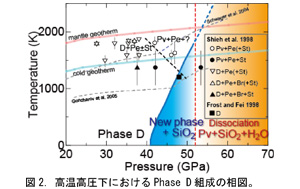

多くの含水鉱物は 2 次元層状構造をとり、層間は弱い水素結合で結び付けられている。このような構造をとる鉱物は通常、無水鉱物と水へと分解することが多いが、圧力をかけると 3 次元フレームワーク構造を持つ含水鉱物へ相転移する場合がある。地球内部へと水を運搬する役割を担うとして重要視されている含水鉱物の蛇紋石は圧力をかけると phase A, Superhydrous phase B, hydrous β, hydrous γ相を経て phase D へと相転移を起こす。すなわちこれら一連の高圧含水マグネシウムケイ酸塩鉱物(DHMS)は相転移をしながら水のバトンを地球深部へとリレーすることが知られている。これまで phase D は、下部マントル圧力領域で安定であるが約 1200 km の深さで分解されるという実験報告があるため、DHMS の最高圧相であると認識されていた。一方で、我々は 2005 年に phaseD 構造中の水素結合が約 40 GPa において対称化すると報告している。すなわち対称化により結合が強固なものになり、高圧下でも高い安定性を保っていると考えられる。同様に対称水素結合をもつ他の相(δ-AlOOH, 氷 X 相)では、分解するのではなく、さらなる加圧により新たな含水相への相転移が予測されている。そこで、私は phase D においても新たな相転移が起こりうるのではないかという直感に基づき、新たな高圧相探索を行った。実際に高圧相探索にかけた時間はそれほど長くはなく、一週間ほどの試行錯誤の後、約 40 GPaで phase D よりも低いエンタルピーを持つ構造が見つかった。全く無作為に結晶構造を構築したわけではなく、1. 高圧下で対称水素結合をとり得ること、2. 構造中の Mg と Si の酸素配位数が 6 よりも大きい、というルールを設定して、過去の文献で知られている結晶構造を基に陽イオンサイトをMg と Si に置き換え水素を適切な位置に挿入するなどして新たな結晶構造を構築した。結果、奇しくもこれまで私が博士課程から研究対象にしてきたδ-AlOOH とほぼ同じ結晶構造が新たな phase Dの高圧相として得られた。図 1 のように Mg 八面体と Si 八面体が頂点共有され、我々には馴染みのルチル(もしくは CaCl2)型構造に類似している。ルチル型構造ではすべての八面体が同じ陽イオンで占有されるが、この構造ではサイズの異なる Mg,Si によって占められている。よって得られた構造は若干ひずんだ単斜晶であった。Phase D からこの新しい相と SiO2(スティショバイトもしくは CaCl2型)への相転移圧は 0 K で約 40 GPa、1500 K で約

多くの含水鉱物は 2 次元層状構造をとり、層間は弱い水素結合で結び付けられている。このような構造をとる鉱物は通常、無水鉱物と水へと分解することが多いが、圧力をかけると 3 次元フレームワーク構造を持つ含水鉱物へ相転移する場合がある。地球内部へと水を運搬する役割を担うとして重要視されている含水鉱物の蛇紋石は圧力をかけると phase A, Superhydrous phase B, hydrous β, hydrous γ相を経て phase D へと相転移を起こす。すなわちこれら一連の高圧含水マグネシウムケイ酸塩鉱物(DHMS)は相転移をしながら水のバトンを地球深部へとリレーすることが知られている。これまで phase D は、下部マントル圧力領域で安定であるが約 1200 km の深さで分解されるという実験報告があるため、DHMS の最高圧相であると認識されていた。一方で、我々は 2005 年に phaseD 構造中の水素結合が約 40 GPa において対称化すると報告している。すなわち対称化により結合が強固なものになり、高圧下でも高い安定性を保っていると考えられる。同様に対称水素結合をもつ他の相(δ-AlOOH, 氷 X 相)では、分解するのではなく、さらなる加圧により新たな含水相への相転移が予測されている。そこで、私は phase D においても新たな相転移が起こりうるのではないかという直感に基づき、新たな高圧相探索を行った。実際に高圧相探索にかけた時間はそれほど長くはなく、一週間ほどの試行錯誤の後、約 40 GPaで phase D よりも低いエンタルピーを持つ構造が見つかった。全く無作為に結晶構造を構築したわけではなく、1. 高圧下で対称水素結合をとり得ること、2. 構造中の Mg と Si の酸素配位数が 6 よりも大きい、というルールを設定して、過去の文献で知られている結晶構造を基に陽イオンサイトをMg と Si に置き換え水素を適切な位置に挿入するなどして新たな結晶構造を構築した。結果、奇しくもこれまで私が博士課程から研究対象にしてきたδ-AlOOH とほぼ同じ結晶構造が新たな phase Dの高圧相として得られた。図 1 のように Mg 八面体と Si 八面体が頂点共有され、我々には馴染みのルチル(もしくは CaCl2)型構造に類似している。ルチル型構造ではすべての八面体が同じ陽イオンで占有されるが、この構造ではサイズの異なる Mg,Si によって占められている。よって得られた構造は若干ひずんだ単斜晶であった。Phase D からこの新しい相と SiO2(スティショバイトもしくは CaCl2型)への相転移圧は 0 K で約 40 GPa、1500 K で約  50 GPa で起こると見積もられた(図 2)。

50 GPa で起こると見積もられた(図 2)。

この理論予測を基にしてすでに GRC で実験が行われ、ほぼ同様の組成を持ち、類似した結晶構造を持つ物質が新たに見つけられ“phase H”と名付けられた。詳細は今後発表されるだろう。結果として下部マントル圧力領域において AlOOH, SiO2, MgSiO4H2 がすべてほぼ同じ結晶構造をとるということが判明した。よって今後は下部マントルのような高温条件下で起こり得る固溶効果なども調べる必要がある。今回計算を行った phase D組成(MgSi2O6H2)では約 40 GPa で新相+SiO2に相転移し、さらに約 52 GPa で MgSiO3ペロヴスカイト+SiO2+H2O に分解するという結果が得られている。しかし、アルミニウム等を固溶させることにより新相の安定領域が大幅に広がる可能性があり、今後の研究が期待される。(土屋旬)

MgSiO3ポストペロブスカイト相の状態方程式

太陽系の外にも惑星系が存在することが観測されて以来18年が経ち、発見された系外惑星の数は883個を数える。NASAのKepler宇宙望遠鏡による候補段階のものも含めればその数は2000を超えている。この多くは観測されやすい木星クラスの大きな惑星だが、近年では地球の数倍から10倍程度の質量をもつスーパーアースも多数発見されるようになってきている。つい先日も地球の1.4倍の半径を持つ系外惑星Kepler-62fが、恒星から程よく離れた軌道を持っており、水が液体で存在できる領域(ハビタブルゾーン)に見つかったという報告があった。系外惑星の探査は、ドップラー法、トランジット法、重力マイクロレンズ法および直接撮像など種々あるが、個々の観測法では半径だけあるいは質量だけしか分からない。一方、複数の観測法で確認されれば平均密度が求まる。例えば系外惑星Corot-7bは、地球の4.8倍の質量と1.8倍の半径を持ち、平均密度が5.6±1.3 g/cm3と推定され、地球型の岩石惑星であることが予想されるため注目されている惑星のひとつである(Queloz et al., 2009)。このような天体では、その内部圧力は地球をはるかに凌ぐものとなる。スーパーアースの様な天体の内部構造を議論するためには、数百万気圧領域(マルチメガバール領域)での物質科学、特に主要構成物である珪酸塩や酸化物の状態方程式が必要となる。岩石マントルと金属核からなる地球型惑星の構造は、当然のことながらこれまで地球を中心に考えられてきた。地球マントルの主要構成鉱物であるMgSiO3ペロブスカイトがマントル最下部の条件でCaIrO3型のポストペロブスカイト相へと相転移することが発見(Murakmi et al., 2004)されて以来、ポストペロブスカイト相に関する数多くの実験的・理論的研究がなされてきた。この相は地球では最下部に存在するのみだが、スーパーアースではさらに広い領域で存在することが期待される。しかし上述のスーパーアースの様な天体を想定したマルチメガバール領域での実験はなされておらず、内部構造を議論するための基礎物性データが欠乏している。従って、地球型惑星マントルの主要構成物質である MgSiO3ポストぺロブスカイト相について、スーパーアースの様な系外惑星への適用が可能なマルチメガバール領域の状態方程式の確立を目的として実験を行っている。

出発試料にはMg2SiO4フォルステライトを用い、金5 wt.%を粉末混合した後ディスク状に圧着し、さらにプラズマスパッタリングによって表面に均質な金コーティングを施した。この試料をダイヤ表面との間の断熱材であるMgSiO3エンスタタイトガラスとともに対称型ダイヤモンドアンビルセル(以下DAC)に封入し高圧力を発生した。またDAC内の試料にFiberレーザー(λ=1092 nm)を照射し高温を発生した。ここでレーザーの吸収体は金である。SPring-8 BL10XUにおいて高温高圧下の試料のX線回折パターンを取得し、相同定を行った。このとき用いたX線のエネルギーは約30 keVであり、回折パターンの取得にはIPを用いた。圧力は金の格子体積から決定した(Tsuchiya, 2003)。約120 GPa, 2500 Kでの加熱後にCaIrO3型のポストペロブスカイト相の生成を確認した。この後、加圧と加熱を繰り返し、290 GPaまでの圧力範囲と300 K及び1500-2000 Kまでの温度条件での体積データの取得に成功した。290 GPa, 300 Kでの格子定数はa=2.341(3) Å, b=7.570(11) Å, c=5.823(3) Åで、体積は103.19(46) Å3であった。この実測された体積は先行研究であるOganov and Ono (2004)、Tsuchiya et al. (2005)、Ono et al. (2006)、Guinot et al. (2007)からの予測値に対して、それぞれ-0.3 %、0.7 %、1.7 %、2.7 %の違いがあった。この違いはもちろん圧力スケールの違いという問題も内包している。今後、マルチメガバール領域でどの圧力スケールが整合的であるのかも議論しながら、スーパーアースの実験的な密度構造モデル構築を目指していきたい。(境毅)

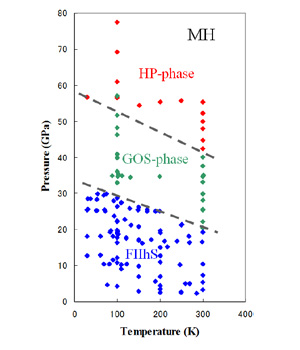

メタンハイドレートの低温高圧相変化

メタンハイドレート(以下 MH と記す)は“燃える氷”とも呼ばれ、次世代のクリーンなエネルギー資源として期待されている。一方、メタンは二酸化炭素より高い温室効果を持つ物質でもある。また、地球外に目を向けると太陽系内外の氷天体の主要な構成成分と考えられている。MH をはじめとするガスハイドレートはいろいろなゲストを包有し多様な構造を形成する。低圧下では水分子の作るかご(ホスト)にゲストが包有されたクラスレート構造をとり、高圧下では氷のフレームワーク(ホスト)の空隙にゲスト分子が満たされたようなfilled ice 構造をとる。ガスハイドレートの室温高圧下の研究は精力的に進められてきたが、低温下の研究は極めて限られ、水素ハイドレートの2-3 の研究があるだけで、MH に関して低温高圧下での相変化は未だ報告されていない。MH は室温下ではクラスレートのsI 構造をとり、1GPa でクラスレートの sH 構造に、2GPaで filled ice Ih 構造(FIIhS, 斜方晶)に相変化する。90GPa までFIIhS の基本構造は存続するが、20GPa でゲストメタン分子の配向秩序化が生じ、40GPa でさらに高圧相への構造変化が起きることが報告されている (Hirai et al., 2006, Machida etal.,2006 )。配向秩序化とは、ガスハイドレート構造ではゲスト分子は室温低圧下ではランダム回転している(配向の無 秩序状態)が、その回転が抑制・静止させられ方位が決まること(配向の秩序状態)をいう。ゲスト分子がランダム回転から定方位配向することは一つの相変化である。従来、MH のゲストの秩序化に伴う構造上の変化は捉えられていなかった。最近、水素ハイドレートにおいて、低温高圧下でゲストの配向秩序化が生じ、これに誘起された立方晶から正方晶への構造変化が見いだされた。MH においてもゲスト配向秩序化がひろく低温高圧領域に広がり、これに伴う何らかの構造上の変化が誘発されることが期待される。そこで、本研究では MH- FIIhS の室温~低温高圧下での構造変化を明らかにするため、X 線回折とラマン分光とによって格子定数の精密測定を行い、メタン分子の振動モードを調べた。低温高圧実験は DAC とヘリウム冷凍クライオスタットを用いた。圧力範囲は 2GPa~77GPa、温度範囲は 300K~30K である。X 線回折(XRD)はSPring-8 と KEK-PF の放射光を用い、ラマン分光は GRC の装置を用いた。XRD とラマン分光によって、MH は 2GPa 以上の低温高圧領域に 3 つの相、FIIhS(ゲスト無秩序状態)、ゲスト秩序状態(図に GOS と記す)、および、高圧相(HP-phase)が存在することが明らかになった。この相変化は以下のようにして捉えられた。XRDでは 300K では 40GPa まで、100K では 57GPa までは FIIhSとして指数付でき、それ以上の圧力では新しい回折線が現れ、これは先に報告した高圧相と一致し、高圧相が低温領域に広がることが示された。また、FIIhS の格子定数や体積は加圧とともに一様に減少するが、軸比を取ると圧力に対する明瞭な傾きの変化が浮き彫りになった。この傾きの変化する圧力はラマン分光によって観察された配向秩序化の圧力とほぼ一致した。従って、この軸比変化はゲスト分子の配向秩序状化によってホスト格子が変形し、斜方晶のフレームワークは保たれるが軸比の変化をもたらしたと考えることができる。水素ハイドレートにおける同様の現象を考慮すると、ガスハイドレートにおいては高圧や低温によってゲストの自由なランダム回転が抑制され、配向秩序化が起きるということができると考えられる。高圧相については、ひとつには水素結合対称化に関連した変化と推測され、また、他には異なる配向秩序化により生じた相と解釈することもできる。(田中岳彦(D3))

秩序状態)が、その回転が抑制・静止させられ方位が決まること(配向の秩序状態)をいう。ゲスト分子がランダム回転から定方位配向することは一つの相変化である。従来、MH のゲストの秩序化に伴う構造上の変化は捉えられていなかった。最近、水素ハイドレートにおいて、低温高圧下でゲストの配向秩序化が生じ、これに誘起された立方晶から正方晶への構造変化が見いだされた。MH においてもゲスト配向秩序化がひろく低温高圧領域に広がり、これに伴う何らかの構造上の変化が誘発されることが期待される。そこで、本研究では MH- FIIhS の室温~低温高圧下での構造変化を明らかにするため、X 線回折とラマン分光とによって格子定数の精密測定を行い、メタン分子の振動モードを調べた。低温高圧実験は DAC とヘリウム冷凍クライオスタットを用いた。圧力範囲は 2GPa~77GPa、温度範囲は 300K~30K である。X 線回折(XRD)はSPring-8 と KEK-PF の放射光を用い、ラマン分光は GRC の装置を用いた。XRD とラマン分光によって、MH は 2GPa 以上の低温高圧領域に 3 つの相、FIIhS(ゲスト無秩序状態)、ゲスト秩序状態(図に GOS と記す)、および、高圧相(HP-phase)が存在することが明らかになった。この相変化は以下のようにして捉えられた。XRDでは 300K では 40GPa まで、100K では 57GPa までは FIIhSとして指数付でき、それ以上の圧力では新しい回折線が現れ、これは先に報告した高圧相と一致し、高圧相が低温領域に広がることが示された。また、FIIhS の格子定数や体積は加圧とともに一様に減少するが、軸比を取ると圧力に対する明瞭な傾きの変化が浮き彫りになった。この傾きの変化する圧力はラマン分光によって観察された配向秩序化の圧力とほぼ一致した。従って、この軸比変化はゲスト分子の配向秩序状化によってホスト格子が変形し、斜方晶のフレームワークは保たれるが軸比の変化をもたらしたと考えることができる。水素ハイドレートにおける同様の現象を考慮すると、ガスハイドレートにおいては高圧や低温によってゲストの自由なランダム回転が抑制され、配向秩序化が起きるということができると考えられる。高圧相については、ひとつには水素結合対称化に関連した変化と推測され、また、他には異なる配向秩序化により生じた相と解釈することもできる。(田中岳彦(D3))

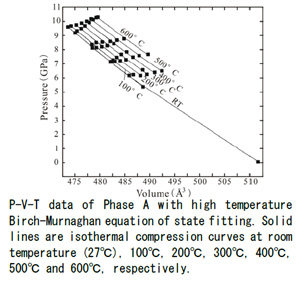

Equation of state of hydrous phase A, Mg7Si2O8(OH)6

Dense hydrous magnesium silicate minerals (DHMS) are important potential water carriers in the deep mantle, where most of the hydrous minerals were dehydrated. Phase A is one of the members in MgO-SiO2-H2O (MSH) system with the general formula mMg2SiO4.nMg(OH)2, and the ideal endmember is Mg7Si2O8(OH)6, with about 12wt% water. It was synthesized first by Scar et al. (1976) and by Ringwood and Major (1976) in the studies of the MSH system at pressures greater than 5 GPa. Phase A is a breakdown product of serpentine at high pressure and low temperature condition (Komabayashi et al., 2006). Ohtani et al. (2004) also reported that the serpentine transformed to phase A at depth greater than 180 km (~6 GPa) in a cool subduction slab, and phase A is stable to 11 GPa before hydrous phase E becomes the main water carrier in the slab. So phase A is of great interest since it might be a potential water carrier in subduction zone after serpentine dehydrated. Its equation of state (EoS) therefore has been of particular interest.

The EoS of phase A has been determined by using single crystal or powder X-ray diffraction (Crichton and Ross, 2002; Kudoh et al., 2002; Kuribayashi et al., 2003; Pawley et al., 1995; Sanchez-Valle et al., 2006), however, most of them were done at ambient temperature and few information about the thermal expansion (Pawley et al. 1995). Since the importance and unclearess of the thermodynamic properties of Phase A, we have conducted a study on the high temperature and high pressure EoS of a synthetic Phase A by synchrotron powder diffraction, up to ~10 GPa, 500 ℃.